![]()

![]()

ときがわ町

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、他の資料(地籍図や写真等)を掲載する場合がある。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 小倉城 | 『物見山砦??』 |

小倉城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

『物見山砦??』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| ダメでしょ、ココ! 2018/04/20(通しNO-埼玉2) |

|

埼玉県 ときがわ町 物見山砦(?)。 日本城郭体系(以下、体系)に ”城” として掲載されているが、

管理人は 「城ではない!」 と判断する。 城郭体系では、何故か収録位置図に物見山砦(?)がプロットされていない。 このため、城位置を探るには、体系の解説文そのものを解読するしかない。

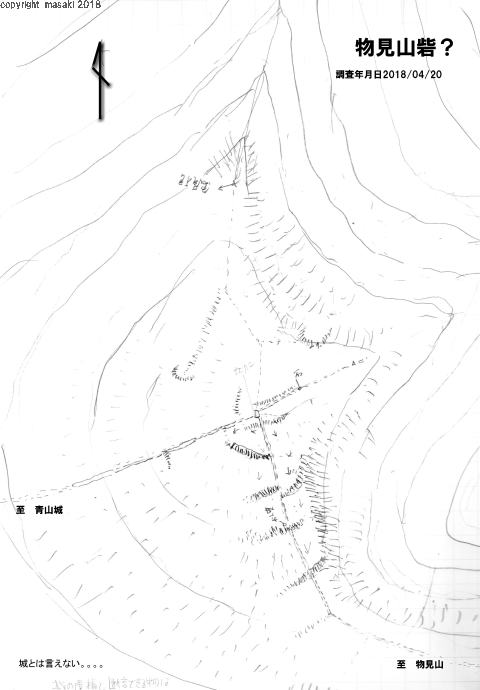

そこには、 ①砦は物見山と青山城の中間にある。 ②砦の東方、物見山までの距離が2000mある。 と書いてあるが、物見山と青山城の峯続きは東西に2000mも続かない。 よって、文章からは位置が特定できないのだ。 現在は文中の ”2000m” を ”200m” の誤記と考えて、 物見山西方の小ピーク頂上、標高260m付近を物見山砦の比定地と考えられているようだ。 実際に現地に行ってみると、どなたかが ”物見山砦” のプレートを設置している。 よって管理人は、この場所の縄張り図化を試みてみた。   ◆アプリ YAMAPより ___________________________________________________________  物見山砦に行くには、槻川沿いの割谷集落からアプローチ。 ここには割谷板碑製作遺跡がある。 駐車場があるので、ここに駐車。  林道は荒れていて、通行止め。 よって、車の通行もなく安心して登れる 林道終点からは山道となるが、道標があるので、迷わず登れる。  ________________________________________________________ 体系では物見山砦には6段の切岸があるという。 確かに登山道にそって歩けば、段々が確認できる。 これを ”切岸” と判断したのだろう。

しかし、登山道に沿った切岸は、両脇ですぐに消えてなくなってしまう。

埋まっている可能性も否めないが、おそらく違う。

また、それらに伴う堀も土塁もない。 切岸頂点である山の最頂部もダラっとし過ぎである。

城として、どこをどう守りたいのか、サッパリわからない。

人工的な段だとしても、城としての意図を感じられない。

ところで山を歩くと良くわかるが、

このような段は、緩い斜面に木が横一列に並んで生えた場合、 木の根元周りに土が集まると自然に形成される。 また木が倒れ、横に伏せてあると、やはりこのように朽ちて段になっている。

結局、これらの段はそのような自然発生的ものではないだろうか?

いずれにしろ城としての物でないと見た。 ◆写真ではわかりづらいが、山道に沿って段々が確認できる  ◆現地調査図 ◆現地調査図 よって、管理人は ”誤認” と判断した。 当ホームページでは、掲載を 情報調査 レベルにしたいくらいだが、城のバイブル城郭大系に敬意を評し、本編部に寄せておく。

ここが城ではないとすると、いったい物見山砦はどこにあるのか??

・・・・まあ、あるとすればの話だが・・・  ちなみに西方、物見山286m自体にも、もちろん遺構は全くありません。 だれ?こんな根も葉もない看板つけた人? (コンプリート) |

| 【既存縄張り図の評価】 話にならない ※ここの縄張り図を掲載しているのは日本城郭体系5(新人物往来)のみ |