茂木町(2023追加)

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

注記:2025/01/30

最近の茂木町の城の調査が凄まじい。

茨城城郭研究会の手によって、佐竹、茂木氏の城という観点からの調査が進んでいるからだ。

本編でも、彼らが調査した結果を確認しながら、私見を述べてみたい。

|

|

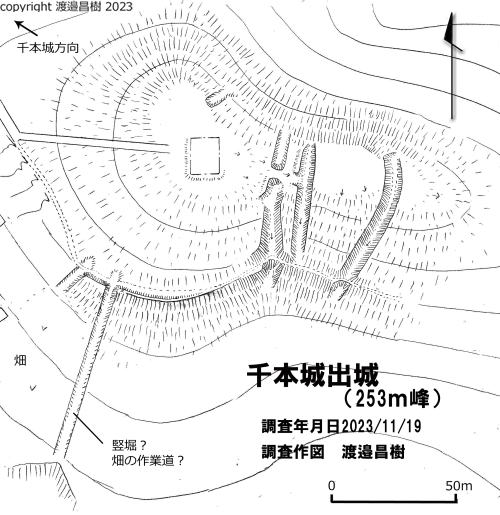

千本城出城  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 欠落しました 2023/11/19 |

2025年2月

ホームページ編集中に、この「出城」のコラムを削除してしまったらしい。

要点だけ再掲載する。

ずいぶん昔であるが、本ホームページのお客様「しぼれ」さんからの情報で調査をした。

結果、千本城の一部であることが判明したのである。

当時はCS立体図、赤色立体図などない時代。

実際に山を歩かれ、ここが城では?という情報なのであった。

ほんと、頭が下がる。

|

|

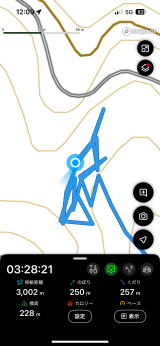

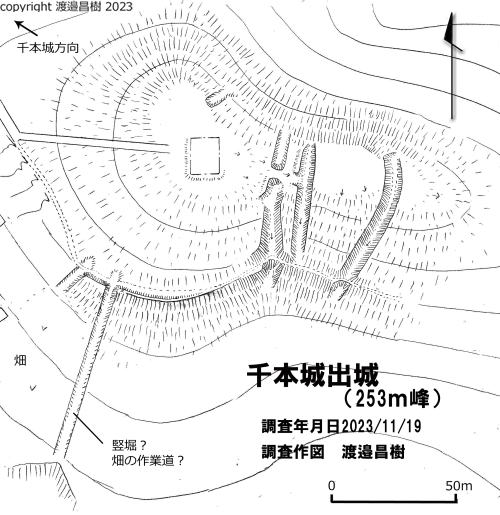

縄張り図

|

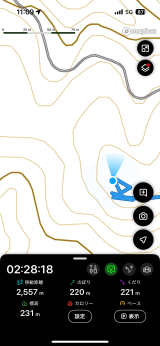

いつもの駐車場所

千本城の給水場所の前である。 |

|

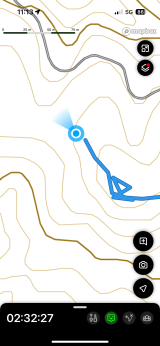

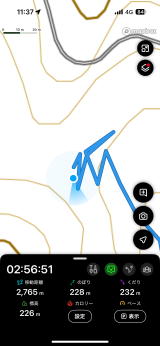

出城のある場所は、 出城のある場所は、

駐車場所の南の山の頂。

頂の東端に遺構が残る。

3重堀切だ。

◆図はYAMAP |

|

千本城西の堀切  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 新たな堀の発見・・完全、見落としてました。 2025/01/31 |

これも茨城城郭研究会の方からの情報で筆者が調査し、確認した堀切遺構である。

千本城は、私の見る限りで全部調査したつもりだった。

だが、その後、出城もあったし、今回の堀切で、まったく完全なものでは無い事を痛感させられた。

他にも、まだまだ、山中に遺構が残ってるのかもしれない。

|

|

|

車は、いつもの通りの桝形門前 |

|

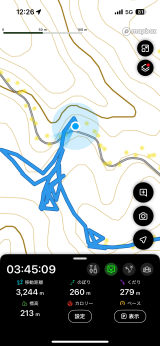

今回の検証場所は展望台の下である。

左図は展望台の場所。

タレコミ情報は、この下方の尾根にある。

◆図はYAMAP |

|

言われたとおりに尾根を下ると・・・・

◆図はYAMAP |

堀切 南端方向

|

えー!! えー!!

あった!

左の切岸は3mほど。

右の切岸は1mほど。

でも、完全に堀切。

いやぁ、気づかなかったなぁ。

◆図はYAMAP

|

堀切 北寄り

|

ずうっとある。 ずうっとある。

間違いなく堀切だ。

しかし、藪が深くて写真にならない。

でも、お分かりになると思う

◆図はYAMAP |

堀切からの谷間の道の合流点

左の道を辿ると堀切に至る

|

堀切から北に延びる道がある。 堀切から北に延びる道がある。

谷内の作業林道のここ●に合流する。

写真の左の道を辿ると堀切に至る

◆図はYAMAP |

結局、展望台の下にも堀切があった。

規模から見ても、間違いなく千本城の堀切だ。

完全に見落としていた。

・・・というか、言い訳にしかならないが、

この展望台の下は、見るからに深い藪である。

とても、降りる気にはならなかった。

改めて、城調査の難しさを痛感した。

反省もかねて、千本城の図面を、出城、そして今回の堀切も踏まえて、

見直しを掛けようと思っている。

|

|

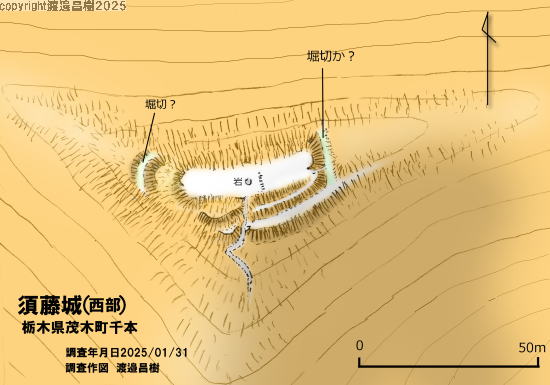

須藤城(仮称)  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 情報の城 2025/01/31 |

これは茨城城郭研究会の方からの情報を、筆者が現地調査し、確認した城である。

千本陣屋の南前の山になる。

近隣のバス停名や茂木町立須藤小学校の裏手の山にあることから、

仮に 「須藤城」 とさせていただいた。

須藤城は、山の西端部分と、山の頂上部220m峰付近と遺構が分断している。

それを踏まえて、お話をさせていただこう。

|

|

|

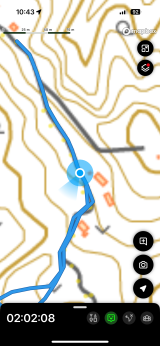

アプローチ

来たのはいつもの千本城の桝形門前の道。

水道施設前の小スペースに、

車は置かせていただいた。

|

|

目指すは、左写真の山だが、

なにしろ、犬に吠えられる。

ブリーダーさんなのだろうか?

とにかく10匹くらいにまとめて吠えられる。

犬嫌いの私には

かなりの苦痛。

幼いころからのトラウマで、

激しく吠えられると、

恐怖で帰りたくなってしまう。

「勘弁してくれよー⤵」

犬が苦手な方は覚悟が必要。

◆図はYAMAP 左写真の撮影場所

|

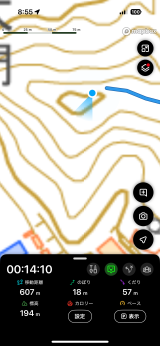

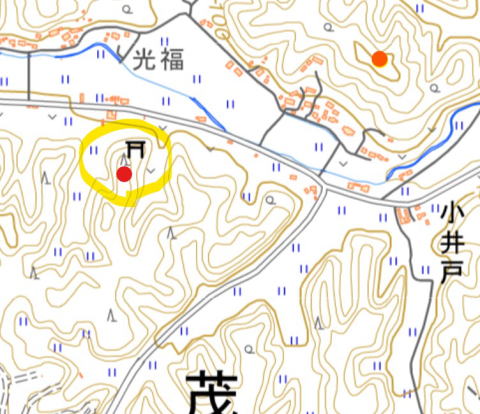

城は町立須藤小学校の背後の山になる。(右図赤丸内)

情報では、山の西端と最高所220m峰に遺構があるという。

管理人はこの山に、千本城側から山に入る作戦を取った。

千本城出城付近のお宅で聞き取りをした。

「わたしは、25年前にここに来たけど、

あそこが城なんて、聞いたことは無いねー。

山の上に岩があるのは、知ってるけど。。」

ちなみに、聞き取りをしたお宅の地名は”石末”という事だった。

しかし、クソ犬、鳴き止んでほしい。。。。

|

◆図は国土地理院 |

| 西先端部分の城 |

堀切横から

|

犬に吠えられながら山に入る。 犬に吠えられながら山に入る。

先に220m峰に到達したが、

ここは一旦スルーして、

まず、西の先端部分から攻めてみた。

すると、図の位置に写真のような、

堀の跡?が見えてくる。

おそらく堀切で良いと思う。

しかし、かなり埋まっていそうだ。

◆図はYAMAP

|

堀切上から

|

上から見るとこんな感じである。

やはり堀切で良いんだろう。 |

堀切か?西の段さ

|

主郭と呼べる最高所は、 主郭と呼べる最高所は、

加工が甘く、判然としない。

仕方ないので、西の尾根に着くと、

左写真の様な切岸がある。

ここも堀切だったのだろうか?

判然としない。

◆図はYAMAP

|

遺構としては、この程度である。

図にしたのが右図である。

頂上部に岩があるが、祠でもあったのだろうか?

南斜面には、甘い切岸が数段あり、

麓からの道が尾根に続いているようだった。 |

|

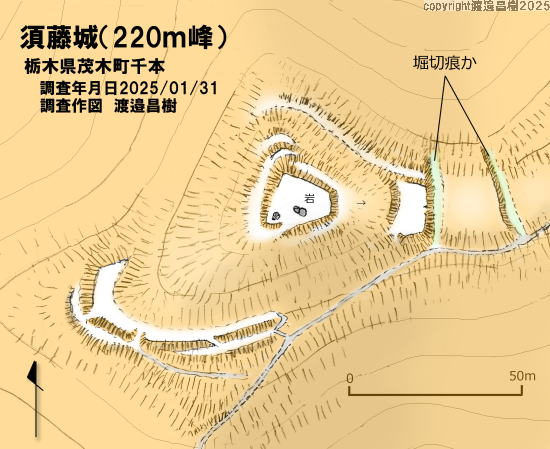

| 220m峰 |

|

再び山を千本城方向にもどった。

こちら、220m峰を調査する。

しかし、こちらは藪がひどく、申しわけないが写真がない。

しかし、ここも微妙だ。

東側尾根は切岸がシッカリ残る。

ただ切岸前面が堀だったかどうか、判断に迷う。

聞き取りで伺ったように、山の頂に岩がある。

祠の跡だろうか?

西の尾根下にも、帯曲輪状の地形が残る。

以上が残存状況である。

微妙な感じもするが、西部を城としているため、

こことセットとして、当地も”城”と判断している。

古手の城だろうか?

しかし、なんともパンチが無い残存状況だ。

|

極めて遺構は薄い。

城であるとしたら、結構古手の城であろう。

千本城の南の守りなのだろうか?

それにしては、千本出城と比べると、内容がショボすぎる。

茨城研の方からは、千本城の前身では?というアドバイスをもらったが、

確証は何もない。

いずれにしろ、謎の遺構である。

|

|

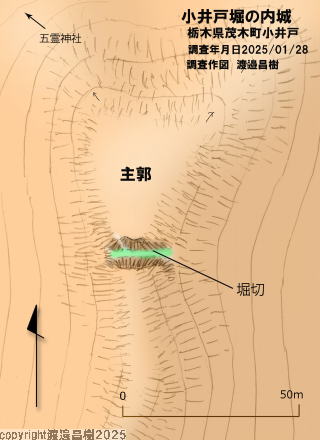

小井戸堀の内城  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 新発見の城 2025/01/28 |

これも茨城城郭研究会の方によって新発見された新城である。

よって、この呼び名を使って行こう。

ただ、茨城研は堀の内”館”と称しているが、本ホームページのルールにのっとり、

ここでは、小井戸堀の内”城”とさせていただこう。

|

|

【解説】

城は字小井戸の五霊神社の背後の山になる。

大峰山城の南方、右図の黄色丸内赤丸●である。

ちなみにオレンジ●の山も小井戸広福山砦として、

城郭遺構が茨城研の手によって確認されている。

車は目の前の町道に、路上駐車させていただいた。

|

|

|

|

目指すは、五霊神社背後の舌状台地である。

登城する前に、

ゴルフの練習をしていた神社前のお宅で聞き取りを行った。

「ここに70年いるけど、

城だったと言う話は聞いたことが無いねー」

というご返事だった。

とりあえず、許可をいただき、山に入ることにした。

ちなみに神社から道は無い。

いつもの直登である。

|

| |

現地縄張り図

|

堀切東側

|

急坂を登り切り、舌状台地を南に進むと、

突然、堀切が現れた。

茨城研の調査通り、城跡だ。

|

堀切西側

下に見える白いヘルメットは、同行した小川さん |

しかし、遺構はこの堀切1本。

堀切から丘陵先端までは、まったくの自然地形。

ココを城とする意義がどこにあったのだろうか。 |

| |

調査を終えて、下に降りると、

先ほどの男性が、

「どうでしたか?」

と聞いてきた。

「間違いなく城跡ですねー

ここは、城跡です。

なんで、ココにあるのかなぁ?」

という我々にびっくりしながら、彼はこう続けた。

「参考にならないかもしれないが、

昔、私が小学校の頃は、茂木の街中に行くのに、

この山の西側の谷の道を上がっていったもんだ・・・」

この話を聞いて、我々はふと思った。

現在、この小井戸から茂木の町に行くには、

戦前に、

長倉線という汽車のために作った切通し道路を使う。

しかし、この道は昔は無かったのかもしれない。

ということは、この小井戸を茂木市街と.結ぶ道が、

小井戸堀の内から延びていたとは考えられないだろうか?

そうすると、なぜここに小井戸堀の内城があるのか?

が見えてくるような気がする。

男性は、こうも言ってくれた。

「お宅さんたちがやっていることは、ロマンだねぇ!」

と。。。

なるほど、確かにロマンなのである。

|

赤丸●が、小井戸堀の内

青丸●が茂木城

中央を南北に走る道は、

戦前、長倉線を通すためにできた軌道跡が

車道になったものである

|

|

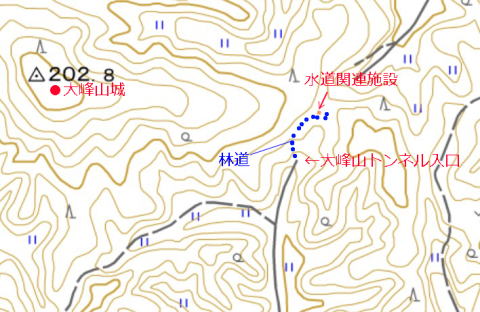

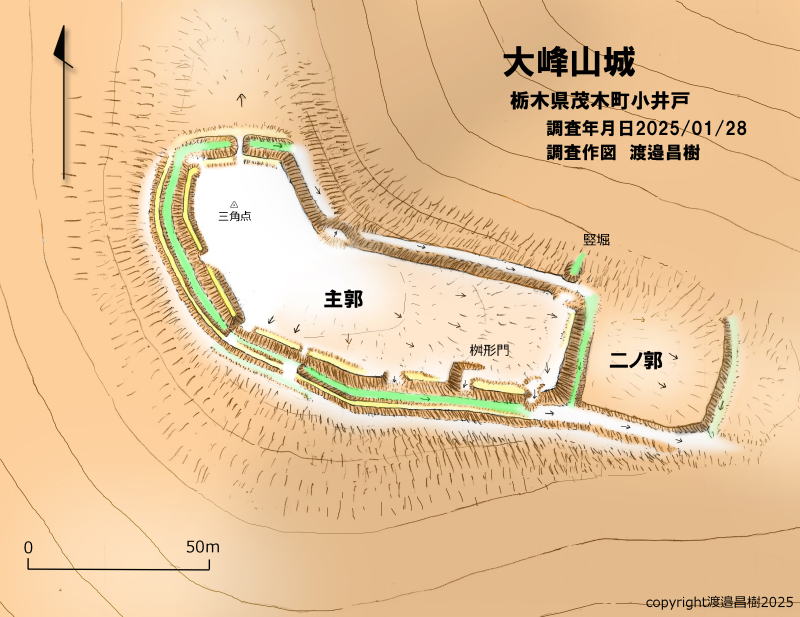

大峰山城  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 茂木城攻撃のための城か? 2025/01/28 |

大峰山の山頂にある。

ここでは茨城城郭研究会の方によって発見された新城である。

よって、この呼び名を使って行こう。

茨城研では、康正3年(1456)那須氏が茂木氏を攻めているが、この時の那須氏側の陣城ではないか、と推定されている。

ただ、これだと15世紀の城ということになる。

|

|

|

アプローチ

大峰山城は、標高202.8mの山頂に発見された。

この山は人里から離れていて、不便な所であるが、

かつて山の麓を国鉄の ”長倉線” が通る計画があった。

茂木町では近年、この長倉線をクローズアップしており、

その廃線跡を歩くツアーが企画された。

その甲斐あって、廃線路跡は綺麗な砂利の農道となっている。

筆者らは、この農道を使い、

車で大峰山トンネル入り口まで向かうことにした。

◆図は国土地理院

|

|

すると、トンネルの手前から、山を登る道が左手に見える。

(左図青線)

これは、トンネルの上の茂木町の水道施設への

メンテナンス道路である。

道路は舗装されている。

この道を上がらせてもらい、

車は水道施設周りに駐車させていただいた。

ここから、山に取りつくことにした。

◆図は国土地理院

|

| |

現地縄張り図

|

主郭堀

|

だらだらとした杉と激しい小竹の中を暫く登る。

道など勿論ない。

GPSを頼りにした登山だ。

すると、最東の堀切が見えてくる。

茂木の山は、大半が畑になってたと考える。

おそらくここもそうだろう。

金毘羅山同様、小竹の藪になっていた。

こういう山では写真にならない物が多いが、

写真を掲載させていただく。

|

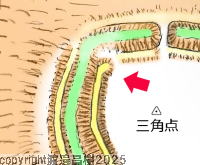

北の土塁

|

次に北西の先端部に向かう。

わりとハッキリした土塁が見えてくる。

全般的に言えるのだが、

この城は土塁を多用している。

それがなんとも新しさを感じる。

|

北の堀を南から

|

北西の堀である。

中央に土橋がある

ここは割とまともに写真が撮れた。

|

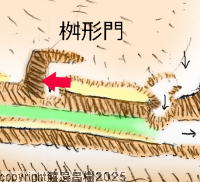

桝形門の縁

|

主郭南端には、

土塁が一律に配されていたと思われるが、

所々に切れ目がある。

そんな中、東側に近い所には綺麗な桝形門が存在する。

おそらく南面の虎口は、

ここ一か所だけであったろう。

細かな土塁の切れ目は虎口ではなく、

ココが耕作地であったときに

土塁が壊された跡であろうと推察する。

|

桝形門でお弁当中

|

桝形門を調査しているときにお昼になった。

桝形内で同行していた小川氏と

しばしのランチタイム。

この日はお天気もよく、寒さもほころんでいて

最高だった。

|

最外郭の切岸を南から

こりゃ、わかんないね。

|

最後に主郭東下の別郭の切岸である。

前面は堀切になっていたような気もする。

ただし、現状は縄張り図の通り

平坦である。

|

|

きょうも無事に城見学ができた。 きょうも無事に城見学ができた。

記念に長倉線の大峰山トンネルで

同行した小川氏と記念撮影。

|

城は、堀の方向からすると確かに茂木城方向に向いている。

このことから茂木城を攻撃する陣城であったと想像することは常道と思える。

しかし、よく考えれば、この城の弱点は南側なのである。

理由は斜面がめちゃくちゃ緩い。

これを防ぐために堀や切岸を南に作るのは当然である。

そう考えると、この城は茂木方向だけでなく、全方位に向けて注意を払っていると言えないだろうか?

那須側の城とすれば、弱点となる桝形門を、茂木側に向けているのも気になるところだ。

よって、大峰山城は茂木城攻撃用の陣城というだけではなく、

”茂木氏自身の防衛の城” という考えもあると、私は思っている。

|

ところで、話に出てきた廃線・長倉線は、トンネル先の那珂川から建設資材となる砂利を運搬するため、茂木駅からの延長路線であった。

しかし、切通し、トンネル、橋や駅まで作った段階で戦争がはじまり、幻の路線となってしまった。

茂木町では、この廃線跡を使ったウォーキングツアーを定期的に開催し、力を注いでいる。

城は無いのか?

栃木も茨城と同じように、城ツアーを開催すればいいのになぁ。

それには、自治体の力が大いに必要である。

残念ながら、栃木には、城を大切にするという概念が、

茨城よりも今一つ・・・いや、今二つ以上遅れ、劣っている気がしてならない。

|

|

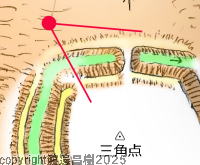

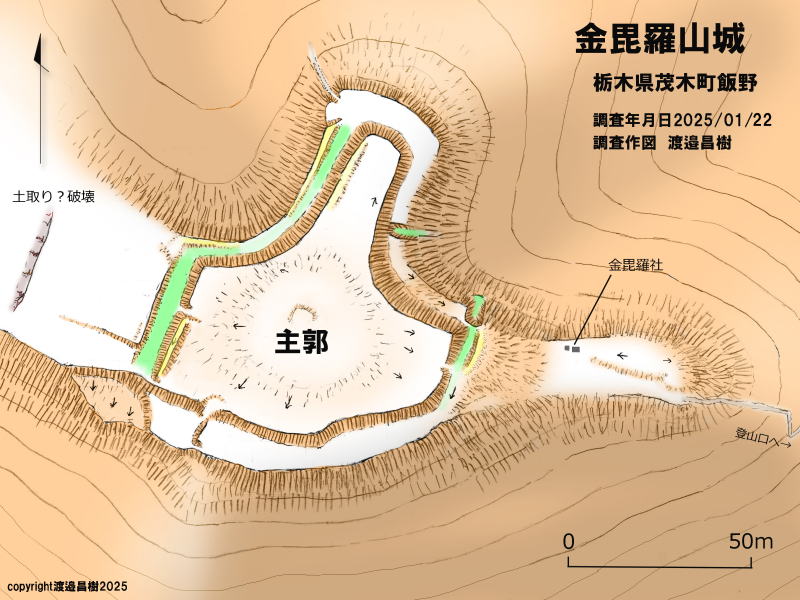

金毘羅山城  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

陣城っぽいけど・・・ 2025/01/22

|

佐竹の城ともいわれる「北小屋城」の西の山にあたる。

「芳賀の文化財 城館・陣屋編」では、リュウゲンレイ(要害嶺の訛か)という名称で紹介されている。

ここでは茨城城郭研究会の方の呼び名、「金毘羅山城」を使っていく。

名称の根拠は、ココが金毘羅山と呼ばれ、祠もあるからであろう。

栃木におめ |

|

【解説】 結果がこれである。

|

|

アプローチ

地形図でいうと飯野の仲丸木という集落を目指した。

途中、国道123から、この集落に向かって道を曲がるが、

曲がるとすぐに「金毘羅山」という看板が見える。

まよわず、こちらの道に入り、看板前に駐車した。

下図に示す。

◆図は国土地理院

|

怪しい小竹の道

|

金毘羅山までは、

車一台入れる農道が続いている。

(上の図の青い線)

ただし、車のすれ違いは苦しいし、舗装されていない。

迷わず歩くことにした。

小竹が多いな・・・

この嫌な予感は、後ほど的中する。

|

|

金毘羅山の登山口には駐車スペース?はあるものの

車では転回しにくいだろう。

やっぱり、車で行くことはお薦めしない。

|

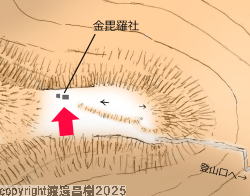

金比羅社

|

さて、

山を登りきると、金毘羅社がある。

人の手が入り込んでいるのはここまで。

早速調査開始だ。

|

|

城調査は、激藪の洗礼を受けることになる。

おそらく、この山一帯はかつて畑地として使われていた。

それが放棄され、小竹が生えた。

そのまま放棄された部分もあるし、

ちゃんと地下茎まで伐採されず、その後、杉の木が植えられた。

生命力の強い小竹はその後も成長し、

ものすごい小竹林となった。

|

主郭切岸

|

でも、城館調査は続けた。

ここは基本的に単郭の城である。

主郭は中央が山頂らしく、

主郭内部はどこにいてもゆっくり傾斜している。

ちゃんと平地に均すことなく使っている。

この城が「陣城」ではないかと言われる所以である。

写真は主郭東の切岸を 写真は主郭東の切岸を

南に向かって撮影。

思ったより切岸が低い。

これも、

短期間で作った陣城

ではないかという所以でもある。

|

空堀と切岸

|

こういう城は、 こういう城は、

写真をいくら撮っても

写真にならない。

が、写真を掲載しておこう。

これは、主郭東側の堀である。

|

竪堀の始まり

|

主郭の堀の先は、竪堀に変化する。

|

激藪

|

主郭内部は一面の藪である。

行く方は、心して臨むように。 |

北の切岸

|

主郭の北側、突出した形状の突端部。

帯曲輪上の平坦部分は空堀のだったかもしれない。

|

金毘羅山城はこのような藪山であるものの、遺構としては良く残る。

先述したが、主郭内部が綺麗に加工されていないのと、広い曲輪を一郭しか持たない、切岸が低い事などから

人を一時的に大量に駐屯させる施設であったことは間違いない。

本城の東には ”北小屋城” という平城があり、そこの人たちの逃げ込む城なのか?

はたまた、何か有事の際に緊急で築いた城なのか?

想像は絶えないが、今後も考察が必要であろう。 |

|

千本城出城  電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

南の出城 2023/11/19 南の出城 2023/11/19 |

現在、サイトを閉鎖されてしまった 「しぼれ」 さんの情報を思いだした。

”千本城の南のピークにも堀があります。踏査されてみてください” ・・・・・と。

そこで、那須烏山の後に、当地に立寄ってみた。

そしたら・・・・

栃木におめ |

|

【解説】 結果がこれである。

新たな城というより、新たな遺構と言ったほうが良いのかもしれない。

|

|

追跡戦闘車2号は、水道施設の前に止めさせて頂く。

|

|

あたりの紅葉は進んでいて、とても綺麗である。 |

|

さて、

千本城の南限は、左図の「堀切」であろうと考えていた。

|

YAMAP/国土地理院 YAMAP/国土地理院

|

ところが、その堀切から、南東220mの方向、

標高253mのピーク上に、城郭遺構が見つかった。

地形図上の場所はここである。

管理人が「出城」と称しているのは、

①南限の堀切より距離がある。

②千本城とは離れた別の小ピーク上にある

千本城とは密接に結びつくものの

一つの城郭として存在したと思っている。

|

|

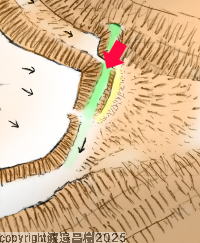

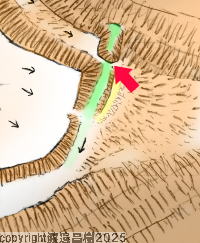

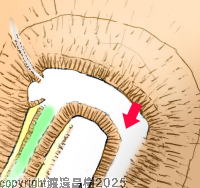

遺構は大きな3本の連続した堀切である。

ダランとした緩傾斜を鋭い堀切が南下している。

しかし、遺構として認められるのはこの部分のみ。

253小ピークには通信用?の鉄塔が建てられ、

この時に破壊されている可能性も否めない。

|

|

最東端の堀切。

写真奥の壁が高く、明らかに、城内は西。

千本城方向になる。 |

|

結局ピーク上の遺構は東側にのみ集中し、他は自然地形と考えて良い。

ピーク周辺を回ると、鉄塔の西側にも堀状の遺構が残るが、中途半端である。

鉄塔工事で破壊されしまったのだろうか?

また、ピーク中腹を道が回り、その間にも竪堀状の溝が確認できる。

しかし、これは、その繋がりから、畑の通路と判断している。 |

|

|

![]()

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください