まとめ

縄張りから見た鉢形城の見所2022/07~09/12更新

※電子国土へのリンク 中心位置表示にチェックを入れてください ※電子国土へのリンク 中心位置表示にチェックを入れてください

|

見所が多く、だらだらと長くなったので、目次を作りました。

触ると希望の場所へスキップしますので、お好きなところからどうぞ。(それでもクドイけど)

■目次

|

|

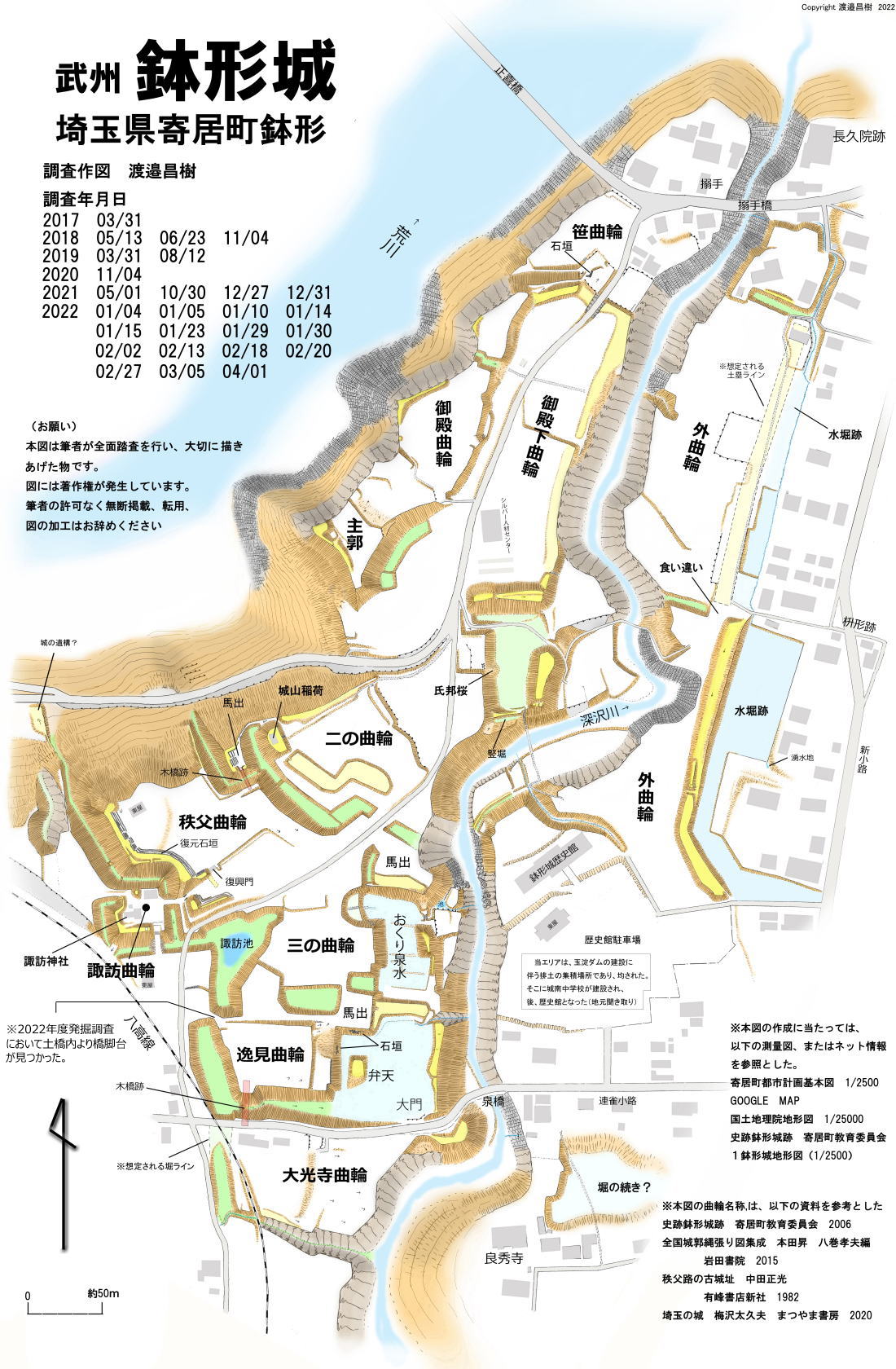

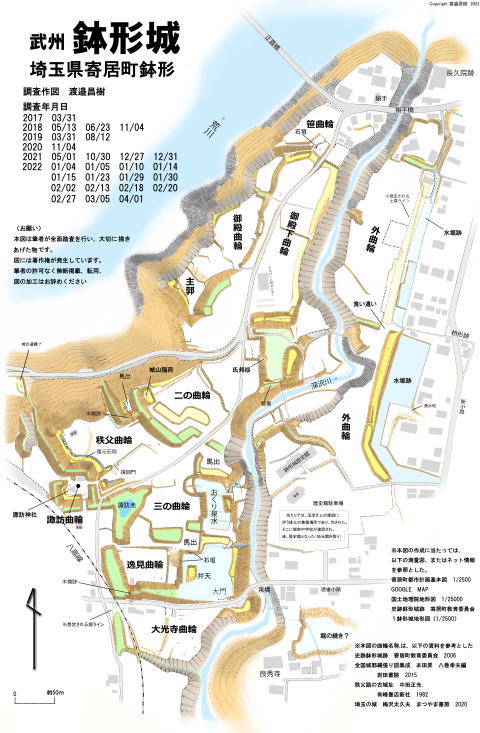

※曲輪呼称は資料により違いが見られるが、

本HPでは以下図面記載の曲輪名で解説しています。

|

|

| 1 主郭・御殿曲輪 |

| |

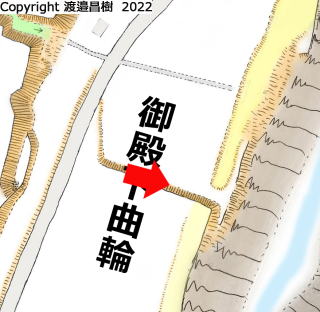

◆主郭、御殿曲輪

|

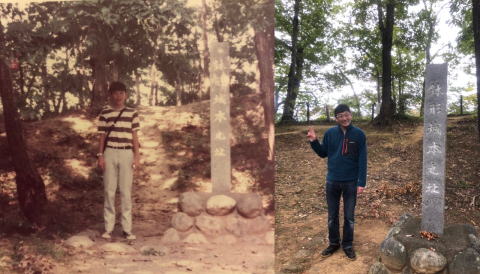

全てはここから始まっていたのだ。

上写真は、約45年以上前の私である。

おそらく中学生の時。

還暦のこの歳になって、全く同じ場所で写真を撮るなんて、思ってもみなかった。

管理人の鉢形城調査は、このころから始まっていたのだ。

|

| |

| |

|

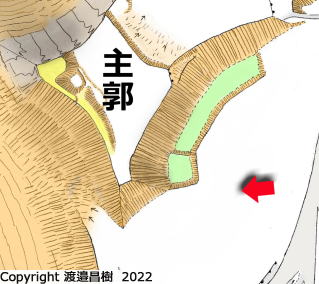

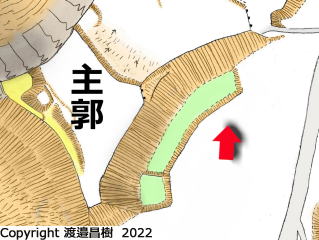

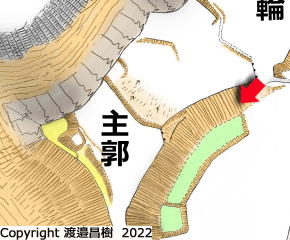

左写真は2021年、主郭の最南部分。

堀はかなり埋まっていると思われる。 |

| |

|

堀は主郭部をかなりの範囲で回っていたのではなかろうか? |

| |

|

堀を別の角度から。

|

| |

|

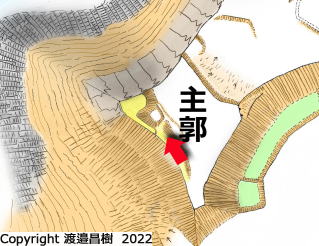

主郭の先端部には、大きな矢倉台がある。

まさに、この城の天守に代わる構築物があったのだろう。 |

| |

|

郭は広く、綺麗に整備されている。

さすが国指定という感じ。 |

| |

|

主郭部からは、荒川河川敷(玉淀河原)が見える。

ここで、盛大に毎年春、北条祭りが行われる。

対面右に見える風情のある佇まいは、

鮎料理の老舗 料亭 沈流荘 京亭である。 |

| |

|

|

◆目次へ戻る

|

| 2御殿下曲輪 |

| |

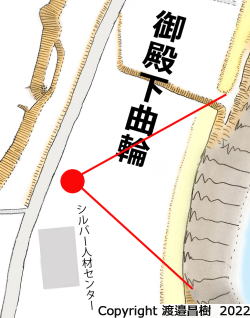

◆御殿下曲輪全体

|

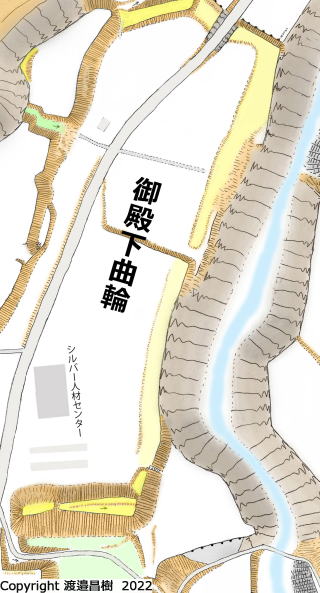

主郭部下の南北に長い郭は、”御殿下曲輪”と称される。

御殿があったのかはわからないが、かなり広い郭であるので、こう称されたのだろう。

深沢川に面した崖端には、太い土塁痕がある。

現在は、シルバー人材センターが所在するが、かつてこの場所は、桑畑として使われていた。

その後、林業試験場、植物園となった。

この過程で、かなり削られてしまったのだろう。

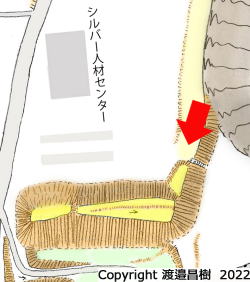

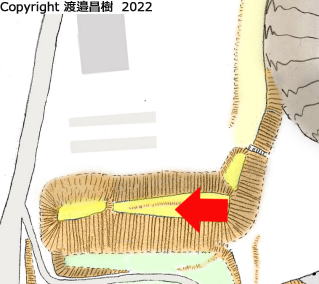

いまは、”基底部のみ残る”という感じであるが、それから見ても、かなりの規模の土塁線であったと考える。 |

| |

|

御殿下曲輪に残る、土塁基底部。 |

| |

|

中央部の仕切り?

切岸が残るが、近代の造成の可能性も否めない。 |

| |

|

仕切りを越えると、残土塁が低くなる。

それでも、なんとなく残っているのが、お分かりになると思う。 |

| |

|

御殿下曲輪の土塁最南端に近づいた。

ここからは、ほぼかつての土塁がそのままとなっている。

先に、大枡形の大土塁が見える。 |

| |

|

御殿下曲輪の大土塁上である。

なにしろ、太い。

外に向けてはかなりの高さがある。

|

| |

|

土塁を曲輪内部側から見る。

結構な高さだ。 |

| |

|

御殿下曲輪には、さらに下に接続する郭がある。

深沢川に面し、川を渡ってくる敵を監視していたと思われる。 |

| |

◆目次へ戻る |

|

|

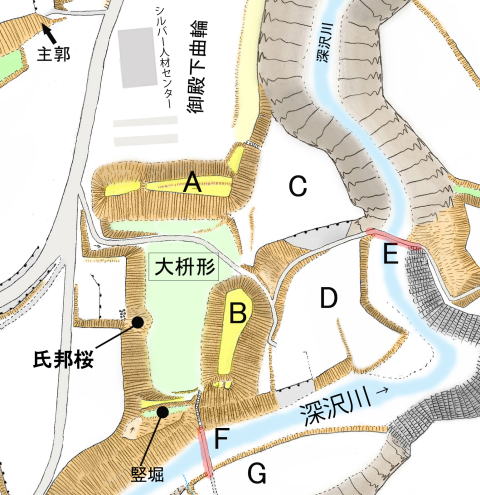

| 3 大枡形(筆者の呼称) |

|

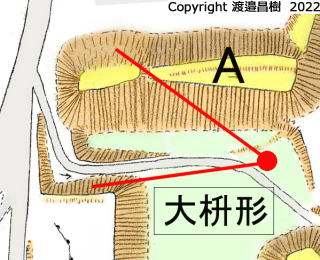

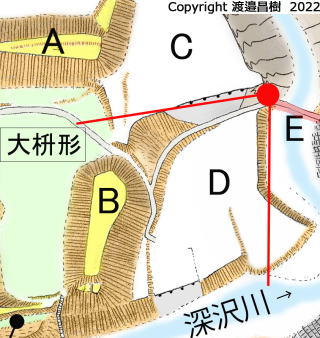

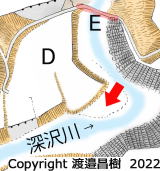

◆大枡形付近図

|

深沢川を隔てる対岸との連絡路として、この”大枡形”は築かれた。

現在、東と南に対岸と続く連絡路(現在の橋)E、Fがある。

その経路は往時のままかはわからない。

ただ、この周辺に渡河点があったのは間違いないだろう。

また、ここには有名な江戸彼岸桜「氏邦桜」がある。

無理やり名前を付けられた感が否めないが、春になると大枡形は人でいっぱいになる。 |

| |

|

城の話題からは離れるが、これが「氏邦桜」である。

大枡形の切岸途中から伸びている。 |

| |

|

氏邦桜を大枡形内部から見上げてみる。

「うつくしい・・・・」

それしか言葉が出てこない・・・ |

| |

|

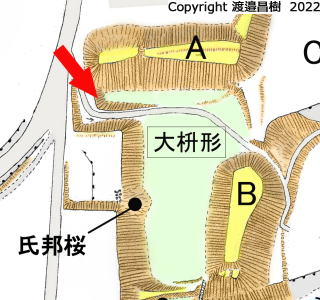

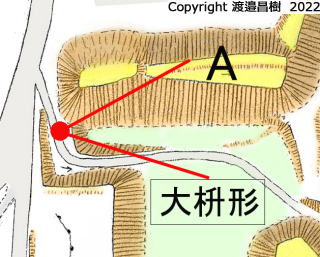

さて、これが大枡形空間である。

「大枡形」と管理人が勝手に呼んでいる訳は、

広い空間が、巨大な枡形門となっているからである。 |

| |

|

御殿下曲輪側のA土塁の壁は、

「みてくださいよ、この切岸!」

と自慢したくなるくらい、垂直且つ高い。

|

| |

|

同じAを西方向へ望む。

本当に立派である。

|

| |

|

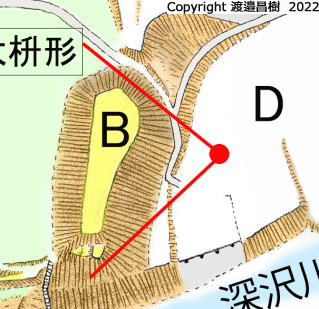

さて、大枡形から東のD曲輪に降りてみる。

ここから見るB土塁はまるで山のようだ。

|

| |

|

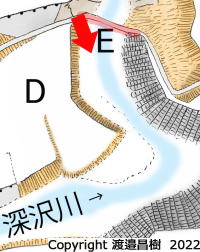

橋Eから曲輪D全体を望む。

とにかく広い空間で、たくさんの人たちの営みを想像できる。

|

| |

|

橋Eから深沢川を見る。

渓谷である。

鉢形城は、渓谷を取り込んだ城なのである。 |

| |

|

橋E下の河原に降りてみる。

ここは取水場であろう。

大城郭に必要なのは水、生活水である。

渓谷を取り込んでいれば、水の心配はほぼ無かったと思われる。

取水場所として、素直に深沢川の河川敷に出られるのは、橋E,Fの袂のみである。

それはすなわち、深沢川の渓谷が甘くなる場所であり、同時に城の弱点にもなる。

それ故に、大枡形を構え、城の防備を強化していたのだろう。 |

| |

|

橋F対岸の曲輪Gである。

ここにも取水できる川原が広がるが、ここは外曲輪に配置された人用だろう。 |

| |

◆目次へ戻る |

|

|

| 4 二の曲輪馬出がりっぱ |

| |

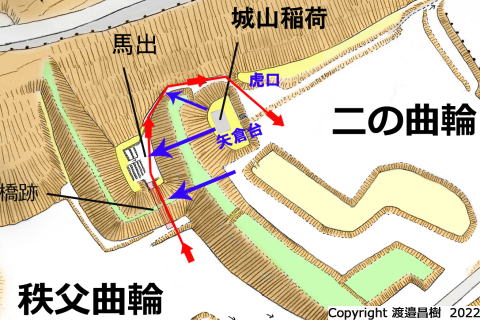

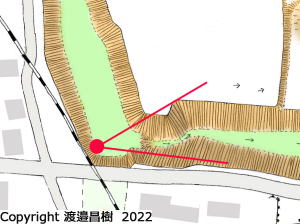

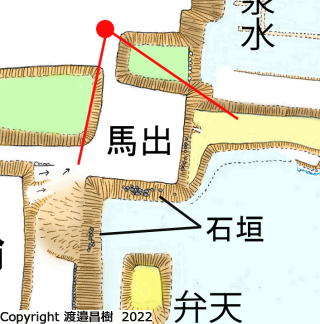

◆ニの曲輪周辺図(馬出含む)

|

さて、二の曲輪周辺を見てみよう |

| |

◆右上写真

◆右下写真

二の曲輪はかなり整備され、芝生広場のようである。

それでいてデカイ。

右の写真2枚は秩父曲輪との境の堀。

秩父曲輪側(城外方向)の切岸が、はるかに高くなってしまっている。

これは城のセオリーに反するので、どうも近代の耕作で均されてしまったようだ。

鉢形城一帯は、かつては一面の桑畑であった。

今残るものが、昔の姿ではない。

これが鉢形城の注意点でもある。

史跡鉢形城跡 (2006寄居町教育委員会)の発掘調査報告書では、聞き取りで、かつてこの堀は秩父曲輪とほぼ同じ高さであったという。

二の曲輪側に犬走りが一段あって、後方の鍵型の土壇が土塁となっていたようだ。

察するにかつては圧巻の堀、土塁だったろう。

非常に残念だ。

|

|

| |

|

二の曲輪側から見た馬出である。

ここからは、馬出の木橋を渡る敵兵を狙える |

| |

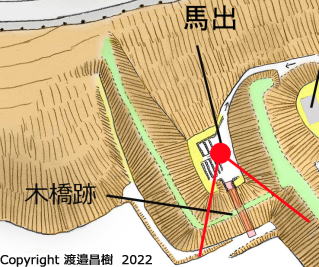

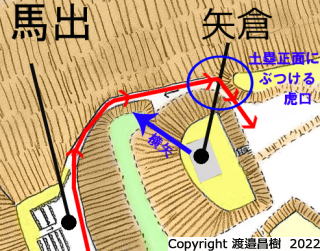

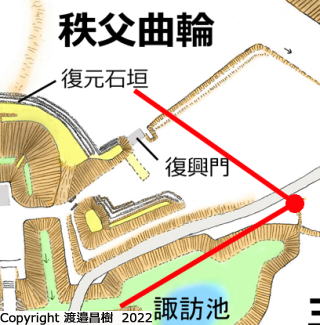

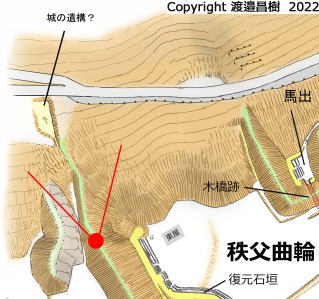

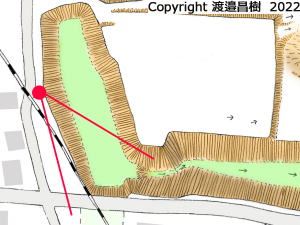

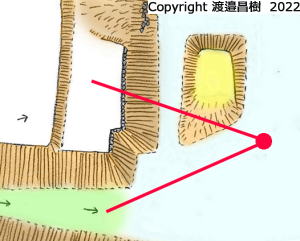

二の曲輪の馬出は、”これぞ馬出!” といった構造である。

秩父曲輪側には木橋がかかっていた。

赤線が侵入者として、現在城山稲荷となっている大きな矢倉台から青矢印のように狙い撃ちができる。

|

◆馬出に架かる木橋。 |

| |

馬出内部である。

城外側に高い土塁を築く。

発掘内容が復元されていて、秩父曲輪のと同じように石垣の階段状土塁となっている。

木橋の袂にも石垣があるので、小さな門が構えられていたことは容易に想像できる。

|

|

| |

◆虎口(二の曲輪側から見る)

|

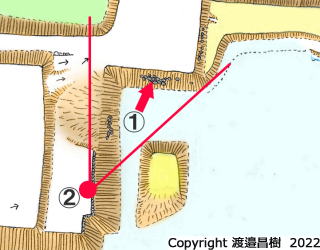

ここには細かな造作が見える。

矢倉から土橋に対して絶妙に横矢がかけられている。(青矢印)

また、二の曲輪への虎口では、土塁正面に赤い敵進路をぶち当て、方向転換させている。

鉢形城の見所のベストポイントと言って良い。

|

|

◆目次へ戻る |

|

|

| 5秩父曲輪 |

| |

|

秩父曲輪は整備が行き届き、最も一般受けする地である。

大抵の方がここに来て、「あぁ、これが鉢形城なんだぁ」って思うのだろう。

左上の写真は発掘調査を元に、想像で作られた城門・壁である。

決して【復元】では無いので、お間違いなく。

|

| |

■復元石垣 |

秩父曲輪の階段状の石垣土塁は、かなりの規模である。

非常に高く、分厚く、迫力がある。

パット見、凄いインパクトがある。

しかし、個人的には土に埋もれるのも、この城の歴史だと思うのだが。。。

|

| |

■復興門と壁

建物は基礎部分以外は想像物であるので、雰囲気のみを味わっていただきたい。

|

|

|

反対に、

個人的に秩父曲輪の一番の見所は、なんといっても堀だと思っている。

本当に深い。

写真は、薬研のような堀が斜面を下るところだ。

ただし、かなりの薮なので、無装備の方には見学をおすすめできない。

|

| |

|

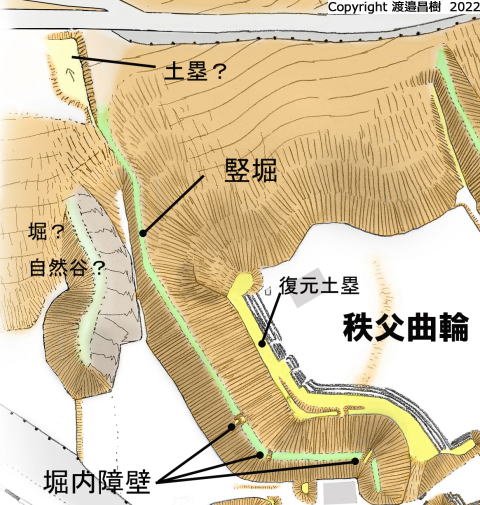

秩父曲輪の堀は、土塁で高さを稼いでいるところもあり、堀の高さは城内最大級と言って良い。

堀の中を歩いてみると、三箇所ほど堀内障壁が地表面でも観察できる。

発掘調査はされていないようなので、調査が進めば障子堀が検出される可能性もあろう。

堀は斜面で竪堀に変化する。

前段でも言ったが、かなりの薬研である。

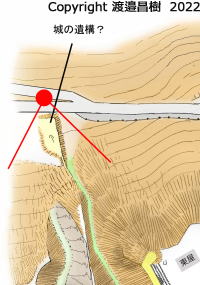

竪堀西にもう一本谷が食い込んでいる。

この谷をを竪堀とする人がいるが、管理人は”自然の谷=自然地形”と見た。

自然谷と竪堀を併走させることにより、二重の竪堀の役目

を持たせる事が、縄張りプランナーの考えと見た。

|

| |

|

その薬研竪堀の端末には、土塁?の高まりがある。

荒川沿いの斜面を狙う敵に対しての防御設備の可能性がある。

ただし、場所的に民家が並び始める場所なので、後世の改変も否めない。

|

| |

◆目次へ戻る |

|

|

| 6 諏訪曲輪見所満載! |

|

|

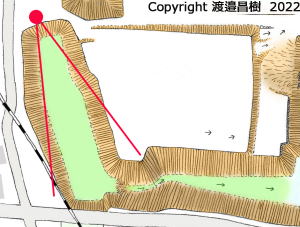

当城での最も素晴らしい遺構と言える場所である。

諏訪神社が建って壊されている部分もあるが、ほぼ往時の姿のままと言って良い。 |

| |

|

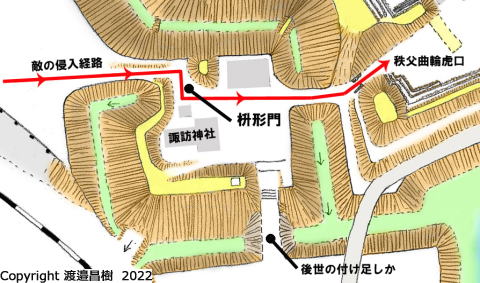

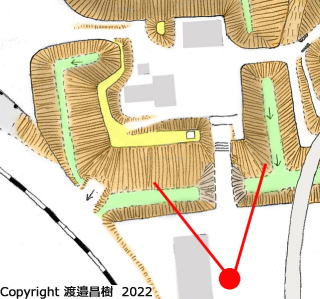

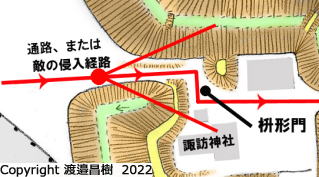

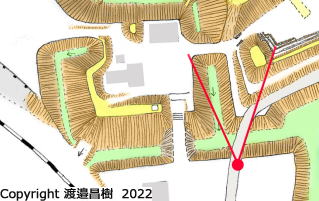

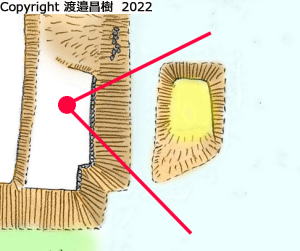

赤い線が敵の侵入経路である。

諏訪曲輪の入口で進路が屈折している。

典型的な枡形門である。

|

| |

| |

|

諏訪曲輪にはもう一つ、南側に大きな土橋がある・

それが、ここ神社入口であるが、後世の改変とされている。

管理人的には、こちらにも土橋があっても問題ない、、、と考えているのだが。。。 |

| |

|

南側の土橋?を渡ると諏訪曲輪の切岸横になるが、なかなかの迫力である。

|

| |

|

| |

|

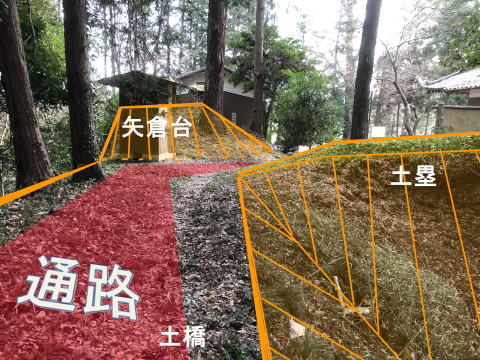

東の土橋である。

前述したように、通路を矢倉台正面にぶつけ、一折れさせている。

典型的な枡形門である。

折れ曲がった少し先に城門が構えられていたのだろう。 |

| |

|

東の土橋は、常に諏訪曲輪側からの横矢にさらされる。

鉄壁の防備だ。 |

| |

|

諏訪曲輪の西側は、やはり土橋で秩父曲輪とつなげている。 |

| |

◆目次へ戻る |

|

|

| 7三の曲輪もっとも怪しい後世の改変場所 |

| 諏訪池と怪しい遺構 |

| |

冬

夏

|

(写真左:冬) (写真左:冬)

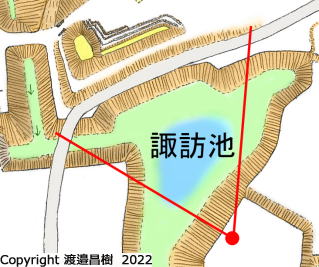

通称「諏訪池」である。

「三角池」と称している資料も見られる。

左写真は冬枯れして少ないが、多い時は水鳥も集まるくらいの水量がある(左下写真)。

|

| |

|

このような台地上に水が溜まっているのは不思議である。

普段の生活水は深沢川だとおもうので、籠城時などの水の確保&水堀=防御施設として役立てていたのだろう。

|

| |

|

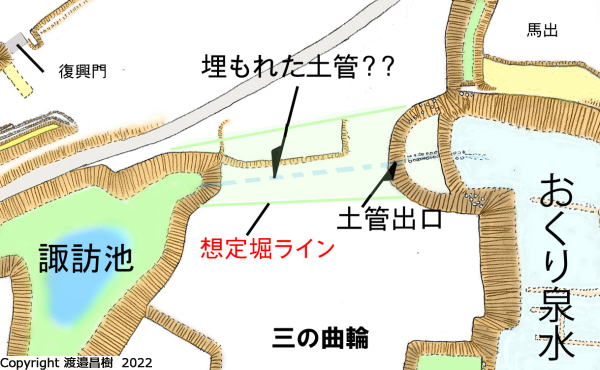

さて【怪しい場所】はここである。

管理人の推察では(・・・というかあまりこのあたりを言及している方が居ないのだが、、)

ここは、近代にかなりいじられているとみた。

この切岸には、大きめな河原石が貼られている。

解説版も何もないし、初めて見学された方は、左写真を鉢形城の石垣が露出している!

と思われるかもしれない。

しかし、よく見ていただきたい。

石を並べた水路があるではないか!

|

| |

|

この水路の根元には、コンクリートの土管が口を開けている。

これはどうみても、コンクリートの土管。

土管を覗くと、奥が明るくなっており、向こうが見える。

真っ直ぐ諏訪池の堀までつながっているのだ。

【怪しい場所】周辺は、確実に近代にいじられいる事が明らかである。

|

| |

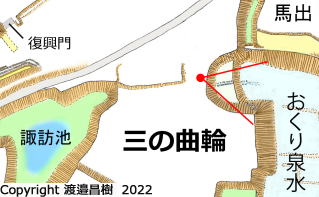

また、 水路下の「おくり泉水」と呼ばれるところには、畝状の凸凹が見られる。

後北条の城ということで「障子堀の跡か?」と思う人がいるかもしれない。

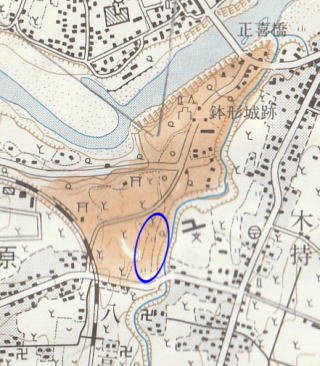

しかし、これは田んぼの畦の跡である。

昔の地図や、本田昇さんが調査された頃は”田”で記載されている。 |

| |

|

◆平成三年 国土地理院地形図 1/25000

青丸=かつてのおくり泉水は田んぼ

|

| |

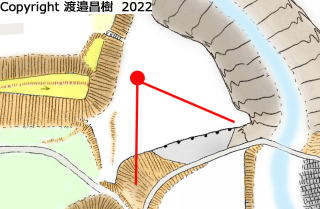

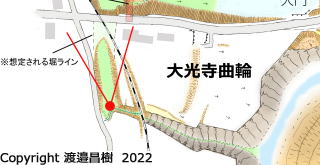

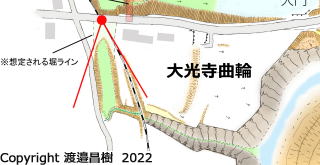

さて、先述の水路の土管は、地中で諏訪池につながっている。 さて、先述の水路の土管は、地中で諏訪池につながっている。

その土管設置工事の際、

三の曲輪の堀を埋めた可能性がある・・・・・

というのが管理人の推測だ。

かつて、左図のように諏訪池とおくり泉水は堀でつながっていた。

それが想定堀ラインである。(真っ直ぐではないかもしれない)

おくり泉水は田んぼであり、その水源は諏訪池であったと思われる。

しかし、上方の三の曲輪一帯は桑畑であった。

農家の方は桑畑で作業するのに、いちいち想定堀を渡る必要があり、きっとこの堀を埋めたかったに違いない。

しかし、堀を埋めてしまうと、田んぼへの水が供給できない。

そこで、諏訪池とおくり泉水を土管でつなぎ、それを堀ごと埋め、桑畑の用地を増やし、堀を渡る手間も無くしたのでは・・と思っている。

そのあたりは寄居町で調査されているのだろうか?

今のところ、管理人は見たことがないので、後学の研究に委ねたい。

|

| |

|

となると、周囲の石垣も怪しくなってkる。

これに続く馬出横の石垣なども、水路の石垣と同系統なので、

後世の改変のような気がする。

崩れやすい城の切岸を、田んぼや畑を守るために石で固めたのではなかろうか?

|

| |

|

そういう意味ではこの石垣も怪しいことになる。

鉢形城にはいくつか古絵図があるのだが、この堀の存在は読み取れなかった。

まさに、怪しい場所である。 |

| |

◆目次へ戻る |

|

|

| 8 逸見曲輪見所満載だが、ちょっと怪しい曲輪の数々 |

| |

|

見所満載???なのが、この逸見曲輪である。

しかし、近代は桑畑と化しており、喜ぶには注意が非常に必要な場所でもある。

|

| 大手橋脚台と堀 |

| |

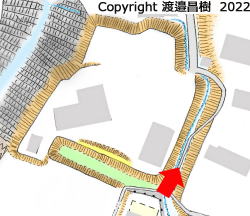

|

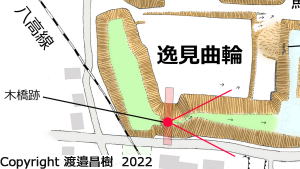

まず、安心して喜べそうな所を紹介しよう。

それは大手木橋跡である。

古絵図では、ここを「大手」としている。

曲輪から突起部を出し、対岸へ橋を渡す台が残っている。

橋の部分だけ堀幅が狭くなっていることからも、木橋を渡していた事は間違いない。

|

| |

|

橋を渡すための飛び出し部の写真である。 |

| |

|

橋から東下は堀底幅が広がり、壮大な空堀を形成している。 |

| |

|

橋の張り出し台を八高線側から望む。 |

| |

|

堀は橋跡から、直角に曲がり、八高線に沿って北に延びる。

八高線の乗客も、この堀は見学できる。 |

| |

|

本当に広い堀底である。

城内でも最大級だ。 |

| 逸見曲輪の石垣 |

| |

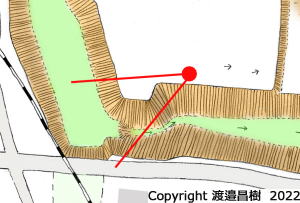

逸見曲輪の東側角に、面白い遺構がある。

それはこの「入隅」とも言える凹面だ。

曲輪の上を歩いている時に気がついた。

崩れとも思えない。

天端に沿って石垣があり、クの字の形状に沿わせている。(右写真)

|

|

| |

遠くから見たのが右側の写真で、コーナー部の凹みが良くお分かりになろう。

最初は「鬼門か?」とも思ったが、方向が違う。

近代の改変とも思えるが、桑畑のためにわざわざこんな加工はしないだろう。

同じような遺構が三の曲輪にもあるので、人為的なものである事は間違いない。

これらの隅部は逸見曲輪内でも、非常に高低差がある。

非常に崩れやすかったのでは?と考えた。

よって管理人は、

角を落とすことによって剛性を持たせ、崩れを防止していたのではないかと推察している。

|

|

| 逸見曲輪の石垣 |

| |

①

②

|

さて先述の隅部から北に続く切岸には、石垣が多く見られる。

三の曲輪のような丸い河原石ではなくて、大きさもマチマチである。

このことから、これらの石垣は築城当時の物、またはその名残であろうと考える。

鉢形城の発掘調査報告書でも※、ここの石垣は笹曲輪にある石垣と同形式のものと評価している。

ちなみに笹曲輪の石垣の石は、深沢川から運んできたものらしい。

よって、同様にこの石垣も出処は深沢川のものなのだろう。

※史跡鉢形城跡 2006寄居町教育委員会

|

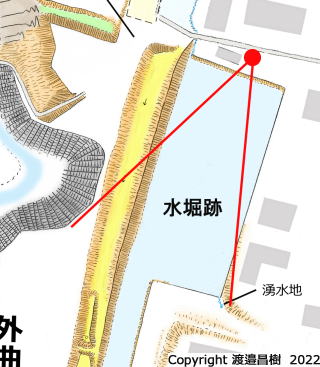

| 逸見曲輪下の水堀 |

| |

|

上記の遺構の反対側にある弁天社跡。

この中洲のような小山の上面に、かつて神社があった。

写真ではお分かりづらいと思うが、この小山の周りはぬかるみだ。

|

| |

弁天社の西には、深沢川にそって、長大な土塁が残る。

いかにも水分を逃がさんぞ!という遺構だ。

|

|

| |

昭和では田んぼであったが、ここ一帯は、往時は水堀であったに違いない。

よく考えれば、弁天様(水の神)があるという事は、この周囲は水で囲まれていたという証拠でもある。

|

| 馬出周りは切り崩し? |

| |

|

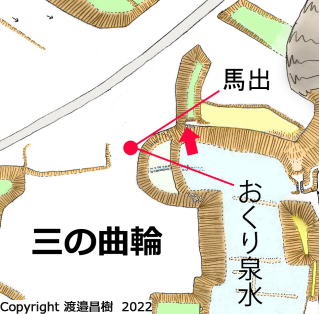

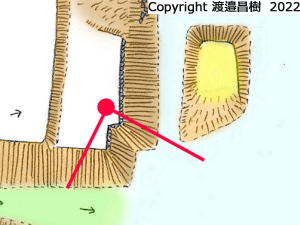

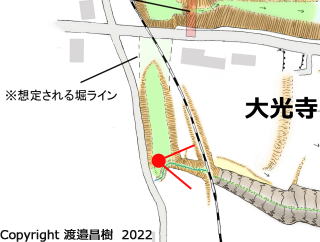

逸見曲輪には「馬出し」とされる遺構がある。

確かに馬出しのようだ。

ただ、逸見曲輪側とつながる部分が広すぎて、馬出しの機能として疑問が残る。

馬出し周辺のかつての姿は、現在発掘調査(2022)をしているので、それで明らかになるのだろう。

|

| |

|

それに端を発して、周囲にいくつか疑問が出てくる。

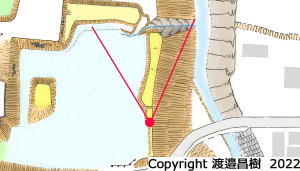

まず左図のAが逸見曲輪と三の曲輪がくっ付いてしまっているところである。

これだと、先ほどの馬出しは、効果があるのだろうか?

馬出しを選んで通る人など居ないのでは?と思ってしまう。

話は変わるが、主郭や二の曲輪、秩父、諏訪曲輪には曲輪端末に必ず大きな土塁が残る。

しかし、逸見曲輪や三の曲輪には土塁が全く残存していない。

それは何故か?

さきほど、三の曲輪の土管部は、”堀を埋めた”と推測した。

埋める土はどこから持ってきたのだろう?

そう、それは土塁を切り崩したと推測できるのである。

よって逸見、三の曲輪の土塁の土は、近代の埋め立てに使われた可能性を指摘したい。

ここは、桑畑だった場所である。

そうなると、Aは桑畑面積拡張のため、土塁を切り崩した可能性がある。

それゆえに、堀を横断し、馬出の効果を薄れさせているように見えてしまうのではなかろうか?

これは管理人の想像である。

今後の発掘調査に委ねたい。

|

| |

◆馬出横の堀底が浅く、広く、平らな堀 |

もう一つ。

ここの馬出し横の堀であるが、周りと異なり、堀底が平坦で、浅く、広くなっている事に気づく。

城なのであるから、もっと深く、薬研になっていてもおかしくない。

つまり、ここも堀の中を、周囲の土塁の土で埋め、桑畑として平地にしてしまった跡ではないか?

とにかく、逸見・三の曲輪に土塁が無い事は、

鉢形城の縄張りパターンからすると、とても変なのである。

よって逸見曲輪、三の曲輪周辺で、 近代に土塁の切り崩しが行われた可能性を指摘したい!

|

| |

◆目次へ戻る |

|

|

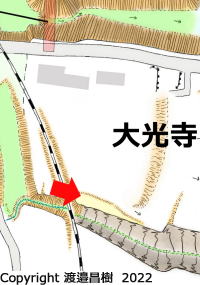

| 9大光寺曲輪個人的には結構好き |

| |

|

自然とのコラボ!

これが大光寺曲輪である。

|

| |

|

大光寺曲輪は、八高線を越えた南側に位置する。

写真の様に幅広く、浅い堀がまだ残っている。

ここもかなり埋まってしまったようだ。 |

| |

|

八高線の踏切側から堀を望む。 |

| |

|

堀は南で直角に曲がる。

堀幅は急に狭くなり、小川が流れている。 |

| |

|

線路を渡ると、今度は曲輪端が急に切り立ったように見える。

”え??どうしてだろう。。。”

堀の中に入ってみる。

|

| |

|

こツ、これは。。。

そうなのだ、自然の谷なのである。

これは堀として加工したわけではなく、水の流れで自然にできた渓谷だ!

大光寺曲輪はこの自然を利用して、足りないところを空堀で補った曲輪だったのだ。

|

| |

|

| |

|

大光寺曲輪内部は西から東へ緩やかに下る自然地形。

中には虎口を思わせるような遺構も残るが、ここも近代は桑畑。

どのように改変されているか、わからない。 |

| |

|

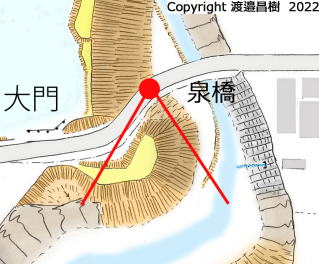

大光寺曲輪の東端には「大門」と呼称される虎口がある。

現在も道脇に土塁が残っている。

ここもかなり破壊されているとみたが、大きな枡形門だったのではなかろうか。

|

| |

◆目次へ戻る |

|

|

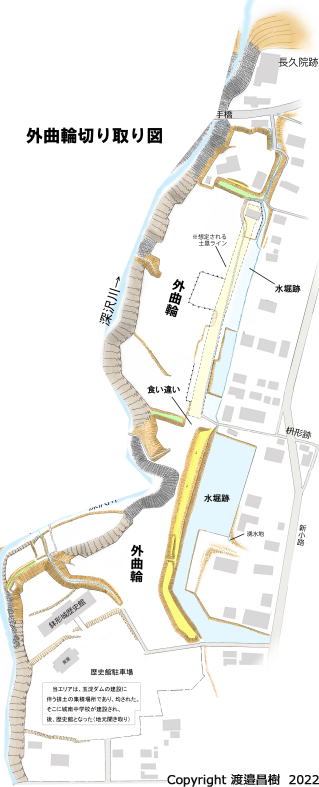

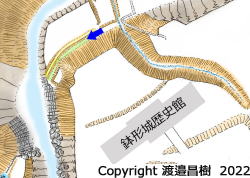

| 10 外曲輪 |

| |

|

深沢川を越えた対岸にある「外曲輪」。

広大なその敷地から、この城の規模の大きさを感じ取ることができる。

図面にも書き込んだが、今の歴史館のある場所は、かつて中学校であった。

しかし、聞き取りによると、中学校の前は、近隣の玉淀ダム建設で出た排土の集積地であったという。

このことから周囲の改変はかなり激しいものと想像できる。

今残る土塁や堀は、奇跡的に残ったものと考えたい。 |

| |

| |

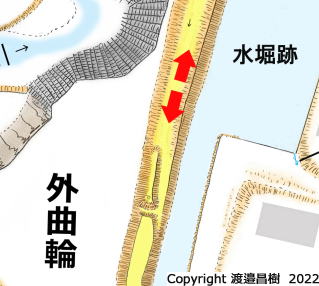

外曲輪の土塁は太くて長い。土塁上は一部遊歩道となっているので、大きさがお分かりになろう。

|

| |

|

土塁を城内側から見る。

高さは3m弱ほどあろうか。 |

| |

|

外曲輪の堀は、異常に広い。

水堀と考えられる。

近代では田んぼであった。

|

| |

|

広大な水堀を城外側から見る。 広大な水堀を城外側から見る。

現在もじめじめしていて、歩くのは困難だ。

|

| |

|

水堀の屈折点。

残念ながら道路にぶつかり、消失。

その先がどうなっていたか、皆目検討がつかない。 |

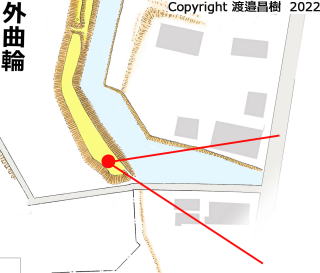

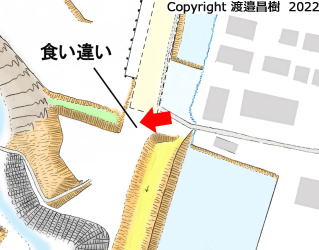

| 中仕切り |

| |

|

外曲輪の中仕切りの切岸と堀である。

かつては図面で示したように、この堀と土塁で形成される食い違い虎口だったと思われる。 |

| |

|

広い外曲輪は、現在公園として全面整備されており、気持ちの良い原っぱになっている。

ここに大きな桜の木が数本ある。

管理人としては、氏邦桜も良いが、この原っぱにある大きな桜の木がお薦めである。

人も少なく、花見が楽しめる。 |

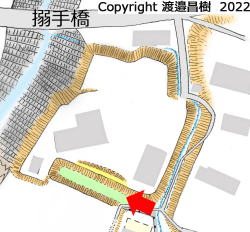

| 先端部 通称馬出し |

| |

|

外曲輪の最北には、通称 「馬出」 と呼ばれる小郭がある。

小郭と言っても、かなり広い空間で、イベントで使う小道具の工房が建っている。

見学にはお断りが必要だが、管理人の訪れた当日はどなたもいらっしゃらず、

失敬して見学させていただいた。

堀は空堀だと思うが、何回か訪れている間には、水が溜まっているときもあった。

|

| |

|

その堀は北に延びる。

外曲輪の堀が変化した沢が、内部を流れる。 |

| |

|

曲輪内部には、土塁の痕跡も見られる |

| |

|

城外側には、横矢と思われる 「折」 が見られるが、後世の改変も否めない |

| |

|

外曲輪のこのあたりの深沢川は渓谷である。

地元では「四十八釜」という。

とにかく、深い。

これが堅牢な鉢形城の一翼を担っている。

|

| |

◆目次へ戻る |

|

|

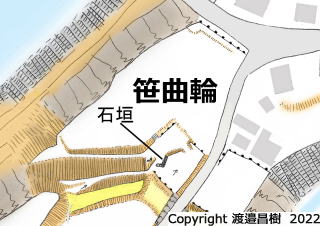

| 11笹曲輪 |

| |

|

さて、笹曲輪のメインイベントは、この石垣だろう。

この石垣は、河原の玉石とは違い、大きくて丸くない。

町の調査では、この石は深沢川から上げてきた物だということで、往時からのものとする。

現状では、虎口に付随する石垣なのか、切岸に貼られた石垣なのか、管理人には判断できなかった。

笹曲輪にはかつて民家があったことから、ここもかなり改変されてしまったと考える。

|

| |

実は、鉢形城へのメインの石碑は、この笹曲輪に存在するのだった。 |

ここには左のようなレリーフが作られ、鉢形城の縄張りが一望できるようになっている。 ここには左のようなレリーフが作られ、鉢形城の縄張りが一望できるようになっている。 |

| |

◆目次へ戻る |

|

これで、だいたいの鉢形城の縄張りは解説できたと思う。

言いたいことは言えたかな?

長々と大変失礼いたしました。(2022/9)

|

| 12その他(気になったら随時追加するかも) |

最後に、その他鉢形城で気になる遺構を少々・・・

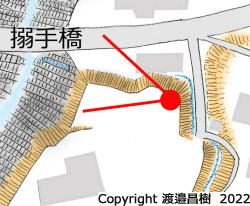

| 歴史館下の河川敷に空堀?? |

| 1 |

◆正面は歴史館のある曲輪

|

実は歴史館のある曲輪下に、空堀がある。

今までの資料に無いものである。

遊歩道の跡?とも考えられるが、

一筆残しておこう。

|

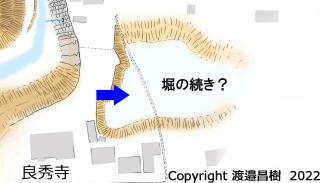

| 良秀寺の横は、堀の跡?? |

| |

|

南の良秀寺脇の元田んぼは、先学の研究では外郭の堀だったとされているようだ。

しかし、どうなのだろう?

あれだけきっちりしている鉢形城の遺構にしては、少々ぼやけていないだろうか?

古図ではもっと北で深沢川に接触していたようにも見える。

よくわからない |

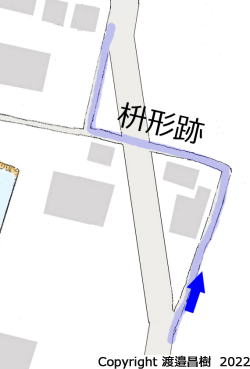

| 東の城下町の枡形 |

| |

|

外曲輪東の城下町には、枡形の跡が残る。

町内の道をクランクさせ、見通しを悪くする。

どこの城下町にもある、工夫だ。

この枡形の西に、外曲輪の食い違い虎口がある。 |

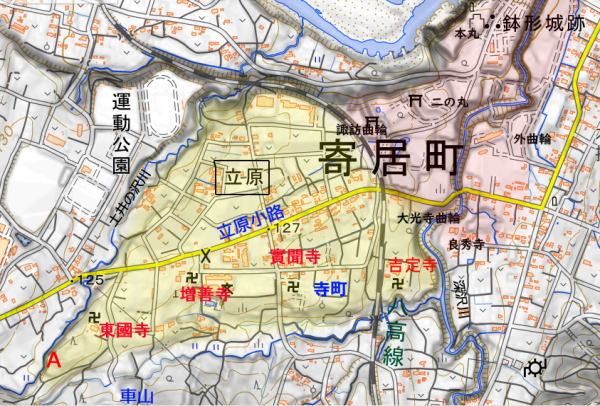

| 西の城下町 |

| |

|

東の城下町に対し西の城下もある。

立原小路を中心に、吉定寺など、数多くの寺が並んでいた。

北条氏の後、鉢形城に入った日下部氏の墓などがある。

彼らによって整備された街なのかもしれない。

|

| |

◆目次へ戻る |

|

|

![]()

![]()

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください