![]()

![]()

越生町

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 大築城sk | 越生要害城sk | 越生城山 |

『越生城山』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

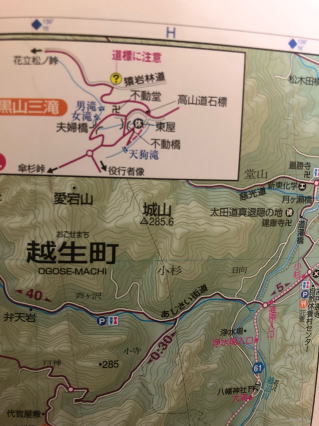

| 登山地図では〝城山″ 2021/09/20 |

| 登山地図では、越生梅林の西方、標高285.6mの山を「城山」と呼称している。 しかし、管理人が持つ城郭参考資料には、ここを「城跡」として紹介しているものは無い。 本来であれば「情報調査」のコラム行きの内容だが、「城山」という 余りにダイレクトな地名であるため、本編掲載を決定した。 結論から言ってしまうと、残念ながら明確な遺構は確認できなかった。来 で  ■国土地理院WEBマップより ■国土地理院WEBマップより |

| 【調査プロセス】 きっかけは夏場のトレーニング用に買ってきた登山地図だ。 熊倉城の項でもお話したが、登山地図というのは何しろ情報が多い。 山の頂、尾根、谷、沢、などの細かな呼称や、スポット名称、そして地名は、最近かなり精度の上がったGoogle MAP以上である。 そんな地図の中に、越生梅林の西方の山に、「城山」なる呼称を見つけた。 実はネット上には、この山を”城山”と称する登山記録が幾つもある事を知っていた。 しかし、何を持ってここが”城山”なのかがわからなかった。  ■山と高原地図22 奥武蔵・秩父 2021年昭文社より ■山と高原地図22 奥武蔵・秩父 2021年昭文社よりところが、今回わかったのが、一般に販売されている登山地図には、ここがはっきり「城山」と明記されていた事である。 ネットの登山記録情報は、これを元に書かれていたのであろう。 あっぱれである。 登山地図というのは、誤情報を載せてしまうと遭難に繋がりかねない。 管理人は登山地図に絶対の信頼を置いているので、今回の山行き、そして本編掲載を決めたのである。 |

| 越生梅林を抜け、”豆腐工房みや”さんの横の林道に入る。 上谷のクスにもつながる道だ。 林道といっても、狭いがちゃんと舗装はされている。 途中の二股を左に入ると、目的に一番近い登山道入り口だ。  バイクは古い作業小屋の横に止める バイクは古い作業小屋の横に止める 城山を目指すには、この送電線の指標を目印にしよう。 城山を目指すには、この送電線の指標を目印にしよう。 ここから、沢を渡ると登山道の始まりだ。(橋が古いので注意) ここから、沢を渡ると登山道の始まりだ。(橋が古いので注意)登山道は割としっかりしていて、道に迷うことはない。  途中、堀切?と思わせる薄い溝があった。 途中、堀切?と思わせる薄い溝があった。 両サイドにある?が、頂上部を見ての判断にしよう。 両サイドにある?が、頂上部を見ての判断にしよう。 頂上についたが、大きな送電線鉄塔が建つ。 頂上についたが、大きな送電線鉄塔が建つ。 周囲を回ったが、確かに遺構は皆無。 周囲を回ったが、確かに遺構は皆無。 東西に走る尾根伝いも歩いてみたが、やはり遺構はない。 東西に走る尾根伝いも歩いてみたが、やはり遺構はない。管理人の出した結論は、「明確な遺構はなし」=城ではない、である。 送電線鉄塔建設で破壊された可能性もあるが、大体の場合、周囲の遺構は残るものだ。 今回はそれも無い。 「城山」と呼ばれた由縁は知る由もないが、虚しい気持ちで下山を決めた。 やっぱダメだった。さぁ帰ろう! (おわり) |

| 【既存縄張り図の評価】 イイも悪いも、遺構がないので誰も書いてない |

大築城sk ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

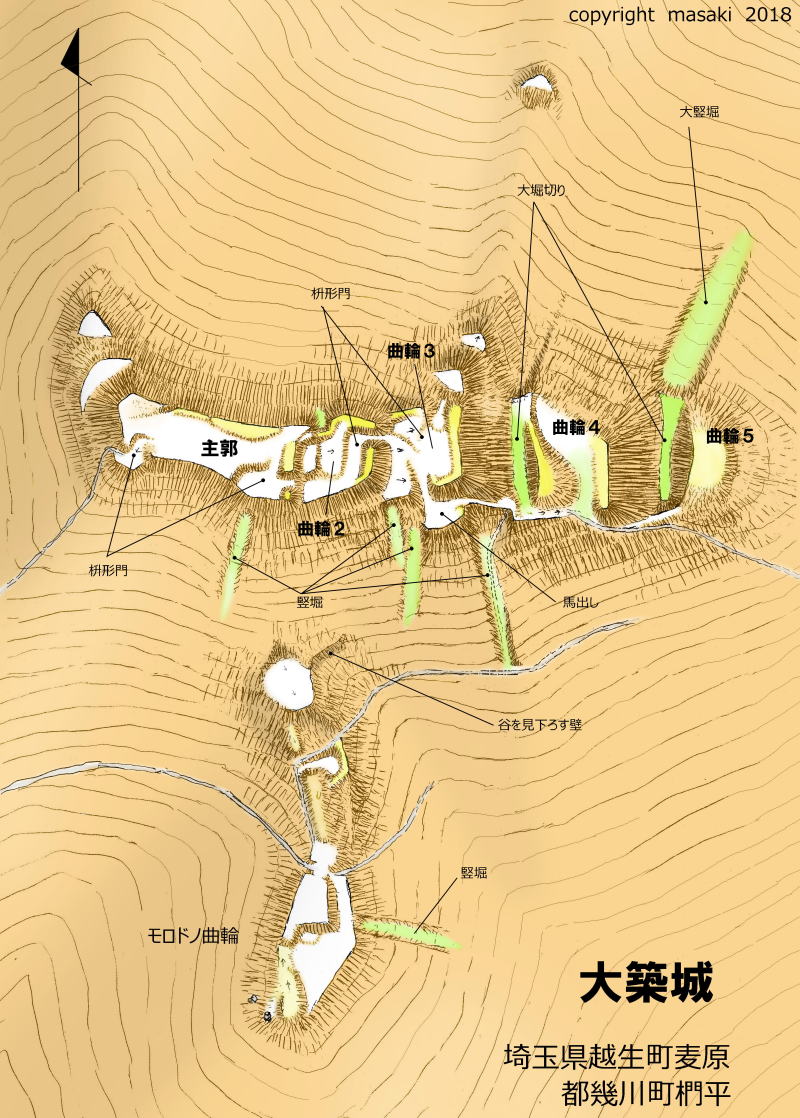

| やっぱ城は後北条でしょ 2018/05/28-29 |

| 【プロローグ】 管理人は2018年4月、栃木県から埼玉県にやってきた。 いわゆる転勤である。 社宅は環境面から、比企郡にした。 ところが、気付けば、ここ”比企”には著名な城がたくさんあるではないか!! 工エエェェ(´д`)ェェエエ工 そうだったんだァ! (家族には言えないが・・・・実は、城がたくさんあるので ”意図的” にここ引っ越先を決めた感がある・・・) 実は、今回新天地埼玉にきて気づいたことがある。 著名な方々によって、埼玉県の城は見尽くされた感がある。 たくさんの人たちが城をみて、いろんな人が図面を書いている。 そこをただただ俺は、トレースするだけなのかなぁ~と当初思っていた。 ところがである。 例えばこの大築城。 さっそく見落としが見つかったのである! 復唱であるが、埼玉の城は著名な人たちが調査する。 だから、埼玉の皆さんには ”もう安心した感” があるのではなかろうか。 あー、ここは○○さんが図面書いてるからねー、その図面見ればいいでしょぉ・・・みたいな。 私に言わせれば、まだまだ青い! 転勤早々、いきなりそう感じたのである。 当方もかつて埼玉の城をいくつか描いている。 それも、振り返ればダメな図面ばかりである。 ここでは、それらに一掃、一蹴するつもりで投げかけていきたいと考えている。 では、さっそく新天地、調査開始だ! |

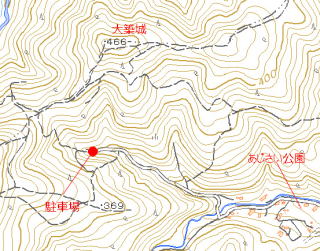

| 【解説】 この城は標高466mの山中にある。 非常に山深いところにあるので大変だろう、と予想するものの、さっすが埼玉。 綺麗なハイキングコースが整備されていた。 登山口はいくつかあるようだが、わたしは ”麦原” 側からの道を選んだ。 林道がかなりの高さまで持って行ってくれるので、 実質の登山比高は大した事ない。 補正調査も含めて、2日連続でこの山に登れたのも、そんな理由があるからだ。  ◆WEB電子国土より ◆WEB電子国土より 林道終点に3~4台の駐車スペースがある。 シャガの群落が迎えてくれる。

左写真。 駐車場からの登山道は車進入禁止。 50mほど歩き、右折して山に入る。 あとは、道標に従えば主郭である。

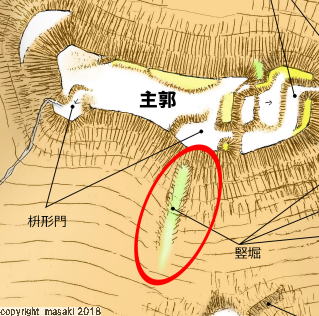

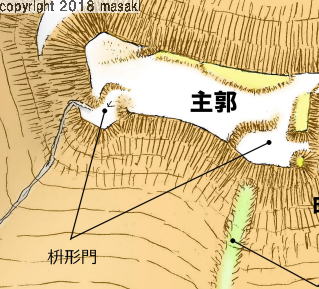

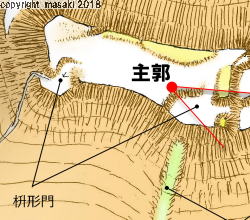

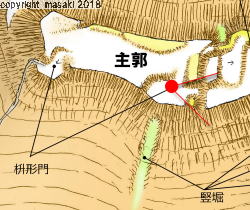

主郭内部である。 削平された空間が広がる。 草が多少多いが、調査はなんとかなるであろう。 _________________________________ ●本サイト、”埼玉県の中世城郭” 立ち上げのきっかけ● さて、この城の特徴は 『連続する枡形虎口と山上とは思えぬ巨大な堀』 だ。 また、”薄い尾根筋を竪堀で潰す” という細かな配慮が見られる。 ところが、縄張り調査結果として様々な図面がこれを見落としている。 特記したいのは、左の図の竪堀である。 深さは無いが、山の微妙な尾根をつぶしているのだ。 この山を普通に調査していれば気づける竪堀だ。 しかし山上の案内図、比企郡が出している実測縄張り図、城郭体系、中世城郭事典、秩父路の古城址・・・ これらの著名?な縄張り図全てが、この竪堀を見落としているのだ。 発行、発刊日が古いもので1972年だから、少なくとも46年間、この竪堀は誰にも認知されていないのだ。  埼玉県の城は、著名な人の調査や測量図もあるし、他にも沢山の見学者が訪れている。

だからこの人の縄張り図を見れば、もうこれ以上遺構は無いだろう!という

"安心感" みたいな物が、 埼玉の人には根付いているのではないだろうか? それは、ダメである。

アラ探し…というと聞こえが悪いが、いつも他に何か遺構あるだろ〜、見つけてやるぅ~ くらいの勢いで、城調査は臨みたい。

それが縄張り図のブラッシュアップだ。

縄張り図には、最初から完璧なものなど無い。 色々な人達が時間を掛けて描きあげ、切磋琢磨していくものだ。 しかし40年以上この竪堀が見落とされている事実から、 これを見落とすようでは、 埼玉の縄張り調査は、まだ青い!! これが、このホームページの立ち上げのきっかけとなったのである。 ______________________________________ 【主郭】

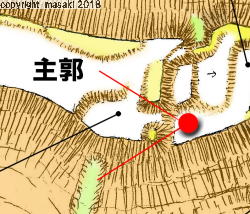

さて、この城のもうひとつの特徴は、主郭から連続する枡形門である。 主郭から、第2郭には南西、南東に枡形門がある。

南西のものは規模も小さく、そこから先は防御もなく、こちらの方向からの敵の侵入はあまり想定していないようだ。

全体的に言っても、西方向からの敵の侵入はあまり考慮されていない。

それに対し、主郭から東に向かう尾根筋の防御は固い。

追って説明しよう。

主郭南東端の門は、西のものと比べ大きな枡形門になっている。 主郭から追うと、東端土塁沿いに南に下ったところが枡形空間である。

ここから進路を90度東に曲げ、土塁間から西に下る。

通路は直降で、階段などが設けられていた可能性がある。

この桝形門の下に、「見落とし」されている竪堀が走っている。

斜面の薄い尾根を潰している。

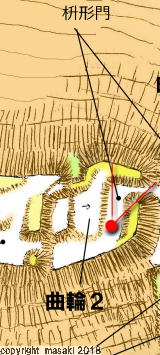

【曲輪2】  主郭下段の曲輪2は全てが枡形門と言えるような大きな空間である。 枡形は太い土塁で固め、その外は坂虎口となって下位に下る。

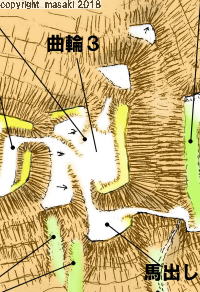

【曲輪3】 【曲輪3】曲輪3はどちらかと言うと、全体で大きな馬出空間といってよい。

曲輪には南北に虎口がある。

北は、尾根に配置されている段々の曲輪への通用口。

南虎口は、南に出たところに再び小スペースがあり、1折れして東に続く。

この小スペースも機能的には馬出しである。

その東西には竪堀が走る。

竪堀は薄いものであるが、主郭同様、薄く尾根状の地形を潰すように構築されている。

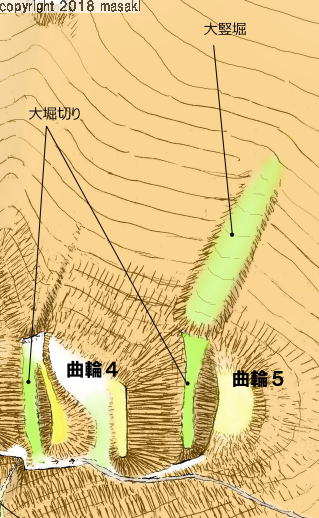

【曲輪4】 【曲輪4】曲輪4中央部には大きな土塁が配置されている。 この土塁は、曲輪3に直接登らせない障壁の意味と、

曲輪4の虎口から内部が見渡せないようにするもの、 または虎口4に侵入する敵への正面攻撃用として配置したものと考える。

曲輪4を出ると、当城最大の堀切となる。(左写真)

土橋で堀切を渡るようになっている。

堀切北は、巨大な竪堀となっている。

堀底は箱堀形状だったのか、かなり埋まっているようであるが、

非常に長く延びる。  _________________________________ 【もろどの曲輪】   南の山腹に 「もろどの曲輪」 と呼ばれる場所がある。 城主、毛呂氏から取ったものであろう。

もともと当地は尾根が緩くなっっていたと思われ、

このままこの地形を放置しておけば、敵の城攻めの時に使われてしまいそうなので、

無理くり城域にしてしまおうという考えであろう。 曲輪として普請しており、南北に土塁を走らせているようにも見えるが、

その防御目的がイマイチわからない。

東面には、やはり薄い尾根状地形を潰す竪堀がある。

もろどの曲輪からの眺めである。 本当にいい天気である。 大築城は松山城の支城と言われている。 北方の慈光寺に備えた城という。 うん、ここは後北条の城でいいでしょ。 この縄張りは只者ではないです。 怒られちゃうかもしれないけど、根拠のない自信です。  (追記 2020/06/27) 写真は城の北方、椚平方面の眺望である。 このあたりは、かなり高地にまで家が散在する。  その椚平地区の麓の沢沿いに大築城の”大木戸”?が復元されている。 ちょうど城跡の北方の谷である。 解説によれば、この谷の街道筋を監視するために、木戸があったという。 となると、大築城は街道監視の城だったのだろうか? 慈光寺に向かう人の往来を監視していたのか? 当地は随分山の中なので、そんなに人の往来があったとも思えないのだが。。。。 現在の大木戸は川に向かって建てられており、中に入れない この木戸前の道を沢方面に下ると、城へむかう登山道があるそうである。 (コンプリート) |

| 【既存縄張り図の評価】2018年まで、管見の限り、全ての大築城縄張り図で最西の竪堀の確認を見落としている。 |

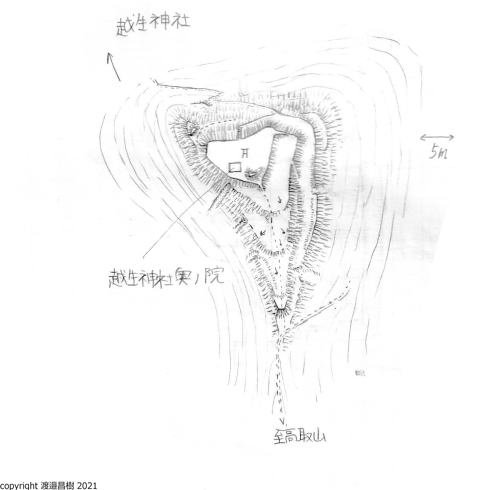

越生要害城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| !旧図 1984/10/14 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、かなり難があると思われますが、ご参考に。 今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|