![]()

![]()

滑川町

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 『 月の輪城sk』 | 泉福寺城sk | 水房城sk? | 羽尾城sk | 『羽尾堀之内sk?』 | 三門城sk | 山田城 | 谷城 |

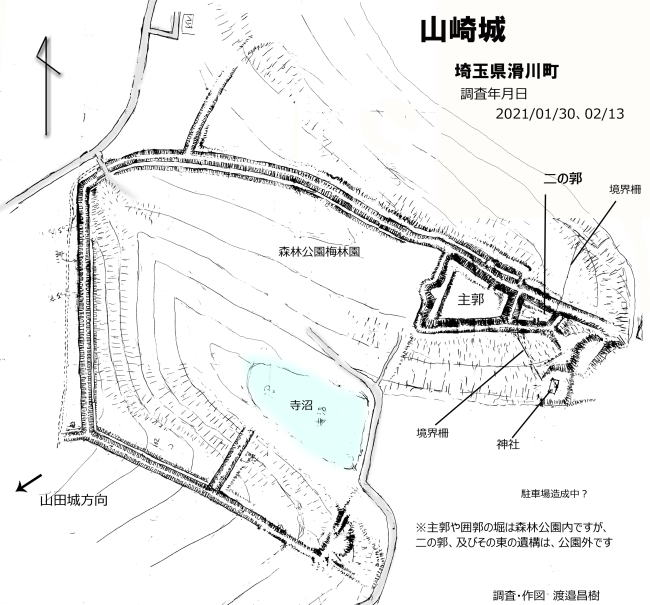

| 山崎城 |

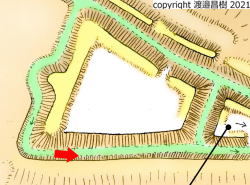

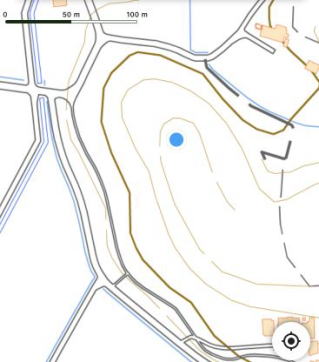

山崎城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

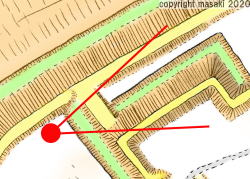

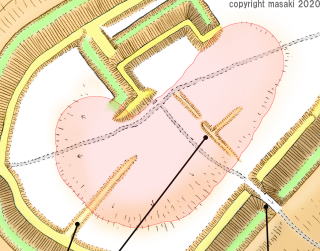

| 森林公園外 堀と土塁の城 その2調査は終了 2021/02/13 |

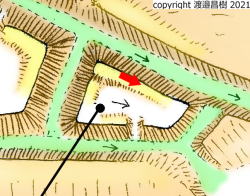

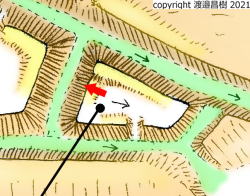

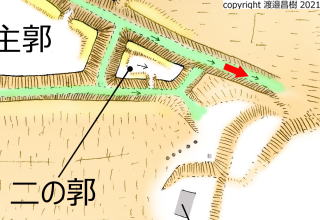

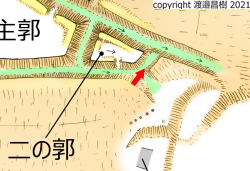

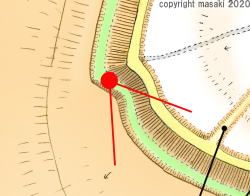

【解説】 前回調査で、遺構が森林公園外にも続いている事がわかった。 今回は、その調査を行い、山崎城縄張り図を完成させている。 ◆現地縄張り図(完成形)   二回目のこの日も、天気が良い。 気持ちの良い城見学ができた。 さて、山崎城の 「公園外の遺構」 は、この神社を目指そう。 (※名前がわからなかった)  神社前は、広い駐車場造成地となっており、バイクであれば問題ない。 (注意・車の場合は地面から杭が飛び出ているので、注意が必要である。2021/2/13現在) 国営森林公園の新しい出入り口、駐車場でも作るのだろうか? ちなみに写真正面の丘は ”谷城” である。   遺構へは神社の裏手から登る。 ちゃんと道がある。  墓地?であったのだろうか? 墓石配列が、二の郭まで誘導してくれる。   しばらく歩くと、いつの間にか自分が堀の中にいることに気づく。   二の郭南の堀である。 主郭方向より繋がっている。   二の郭へ上がる虎口である。 写真では、ちょっと分かりつらい。   二の郭内部である。 墓石がたくさん並んでいる。 二の郭の北面には、明らかな土塁が残る。 主郭にもうっすら認められるので、その続きであろう。      二の郭の土塁に沿って、森林公園との境界柵が伸びる。   境界柵越しに主郭方向の堀を望む。   柵の反対側。 堀は麓の民家まで伸びている。 このように、綺麗に残っているところが素晴らしい。   わかりづらいが、二の郭東の堀切である。 かなり埋もれているが、存在は明らかである。  調査を終え、入り口の神社まで戻るが、 墓石の中に宝篋印塔、五輪塔の名残を見つけた。 やはり、中世の匂いがプンプンの山崎城なのであった。  柵越しに、森林公園の梅林園が見える。 1/30に来た時より梅が開いている。 福寿草の群落も見える。 コロナ禍の世の中なのに、たくさんの人たちが訪れていた。 まあ、外だし、密ってかんじでもないからイイか! (調査終了) |

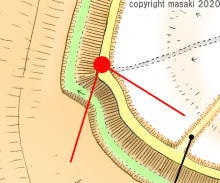

| 森林公園内 堀と土塁の城 その1 2021/01/30 |

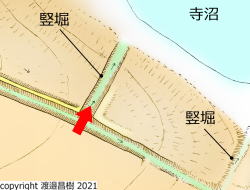

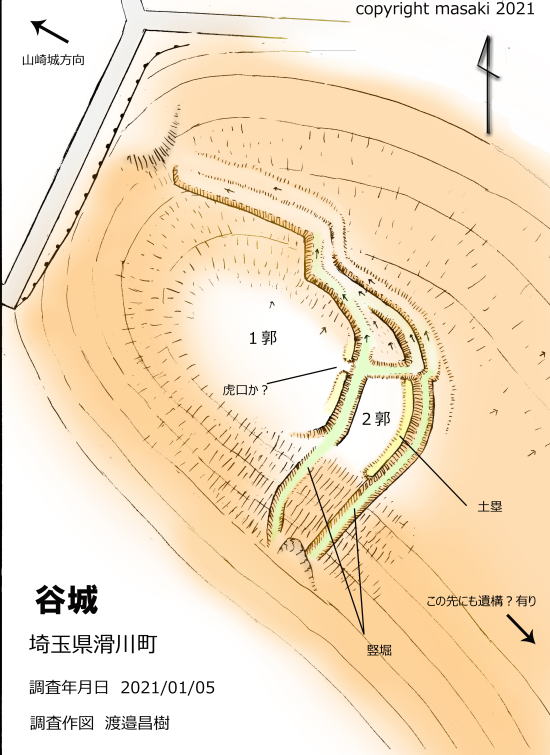

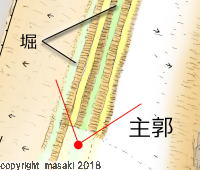

| 【解説】 山崎城は、国営武蔵丘陵森林公園の「梅林園」内にある。 訪城当日は天気もよく、梅の香りが溢れ、その根元には福寿草も咲いている。 しかーし、この公園に入るには、なんと450円+バイクの駐車料金250円=700円も取られる!! このあたりで金を払う城は、45年ほど前の長瀞町の天神山城に等しい。 文句はその辺にしておこうか。     さて、 梅林内を裁ち切るように、山崎城の堀は伸びている 左写真の右手が城内側である。 太く低い土塁が巡る。   上写真より、もう少し南の堀の状態。 今度は左が城内である。 土塁を築き、堀の両脇の高さを揃えている。 このように、決して壮大とは言えないが、 高さ2mほどの堀が、長城のように続く。   堀は所々浅くなっている場所もある。 写真は主郭に該当する曲輪近くの堀である。 まあ、埋もれてしまったのだろう。  梅林内の堀、土塁は綺麗に整備され、とても見学しやすい。 東松山城の激藪と、えらい違いだ。 梅の花と甘い香りの中、なんとも気分の良い城見学ができる。   堀の先には、主郭とも言える独立した郭がある。 写真は主郭部手前の堀。   内部縁辺部には土塁が巡る   主郭には、”横矢”とも言えないくらいの小さな張り出しがある。   張り出しを近くで見る。 どんな意味があるのか? ちょっと疑問である。   わかりづらいが、 堀が張り出し部で、湾曲している事がお分かりだろうか?   主郭を囲む堀である。 実はこの堀先は、公園外になってしまう。 境界には柵があって見学できない。 遺構の続きを確認するには公園を一度出ないといけない。 なんとまぁー、今回は諦らめた。   実は梅林園に続く山林の中にも、しっかり堀は続く。 山崎城の縄張りを攻略したと言うには、この堀も調査しないとダメである。 城外側の方が壁が高い。   堀は途中でT字型に分かれる部分がある。 片方は斜面を下り、麓の”寺沼”方向に下る。 もう片方はそのまま尾根に沿って下っていく。   図面を見ればお分かりであろうが、 山崎城は沼を囲むように土塁、堀が巡っている。 となりの山田城とは全く違う構造だ。 ところが、土塁の太さや高さ、 効果が有るのか無いのかわからない横矢の造りなど。 これが、非常に似ているのだ。 縄張り屋だからこそ感じる感覚だと思う。 よって山田城での考察は撤回。 この両城は通説通り、それぞれの目的を持って同時期に築かれたと考える ただ、その築城時期が謎である。 両城で良く言われるのが、山内VS扇谷上杉氏の抗争である。 近隣の高見が原(高見城あたり)は、両氏の激戦地であった。 それに関連した施設とも言える。 山田城はより戦闘的な目的で築かれ、山崎城は長期戦を予想しての、水の確保を目的にした物だろうか? でも、ここ滑川町の周囲には、似たような沼が山ほど有る。 水の確保はどこでも出来そうだ。 ・・・・・うーん、謎である。 (つづく) |

谷城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

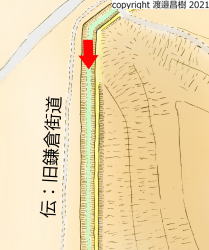

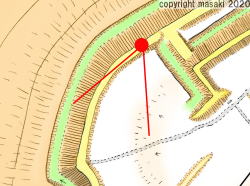

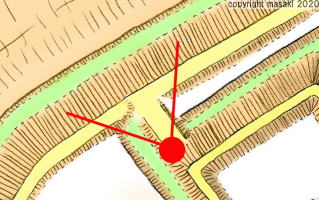

| 堀と土塁の城 2021/01/05 |

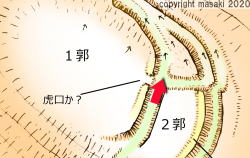

滑川町・山崎城前にある谷城にやってきた。 谷城は基本、堀だけの城である。 いわゆる主郭は自然地形。 何も加工はしてなさそうだ。 左のログは、主郭前の虎口と思われる場所である。   写真を撮った。 堀と土塁だけの、間違いなく城である。 しかし、家に帰って後で確認すると、写真がどこだかわからい。 それだけ、遺構が薄い。 現地だと遺構は非常に良くわかるのに。。。。。 実際の見た目と、写真にした時のイメージの差なのだろう。   これも一体どこを撮ったのやら? おそらく主郭内部かな?   主郭虎口から、北方面を望んだ写真と思われる。   おそらく二の曲輪の土塁。    北の堀は、 左図ポイントまで続いていたと考える。   これは多分、二の郭から堀を隔て主郭を望んだ写真だと思う。   谷城からさらに西方の山中に 関連遺構と紹介されている場所がある。 確かにL字の堀、土塁が残っている。 しかし、意味がわからない。   ◆現地縄張り図 ◆現地縄張り図谷城は、周辺の山田城・山崎城と共に、ここ一帯の緊張状態の中で築かれたとされている。  まだ確認はしていないが、 山田城の対岸の山も 「城原城」 と言われているらしい。 そうなると、なぜ、この周辺に4つも城が集中しているのだろう。 あと、気になるのが城の構造だ。 堀と土塁のみの構築。 山崎城含め、近隣の羽尾城、三門城、泉福寺城。 ちょっと離れて岩殿城(足利基氏館)、月の輪城。。。 堀をコの字型に回す構造。 この手の城が周辺に非常に多い。 管理人はこのあたりで繰り返された 扇谷、山内の両上杉氏の抗争の中で生まれた城のパターンと考えている。 後北条氏の城にしては、横矢もはっきりせず、折も少ない。 あまりにも稚拙だ。 時代を遡る感じがするのだ。 (おわり) |

『羽尾堀之内sk?』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

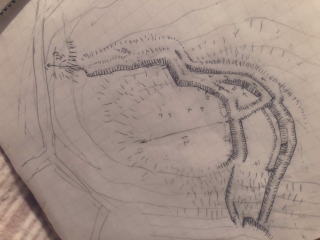

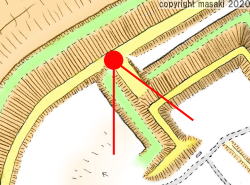

| こりゃぁ~ダメっぽい。 2014/01/12 |

いくつかの資料(※)に寄れば、羽尾堀之内の羽尾神社裏が城跡だという。 早速現地に飛んでみたが、そのファーストインプレッション。 『だめかな、こりゃ!!』 だいたい選地が、丘陵上でなく、平地からの比高差がなさすぎる。  一拝みした後、社殿裏にまわってみる 。 確かに高さ一メートルほどの切岸が、神社背後を巡っている。 切岸の中央には5mほどの通路がある。 これは、虎口にしては広すぎで、 ブルドーザーなどの大きな工事用車両が通過した痕に見える。  羽尾神社の現在の社屋は新しい。 明治に下ることは無さそうである。 この社を建設、または改築する際には、平坦面の確保が必要だったと考える。 境内周辺は南から北に下る傾斜面のため、重機で斜面を削る必要があったろう。 その土を寄せた段差が、この「切岸」となった可能性もある。 円弧状となっているのも、土地を均した跡に見える。  資料に寄れば神社麓の用水路も堀の跡とする。 これもかなり無理があるような。。。。 なにしろ城と認められる決定打がない。 神社の縁起には青鳥城主と結びつける様なことが書いてある。 しかし、城というには時代が古すぎるし、正直、なんで『堀之内』という地名だけで、ここを城にしちゃうんだろう??とも思った。 ※ 埼玉の古城址 中田正光著 出版社: 有峰書店新社 発行年: 昭和58年12月 平成元年6月 第2刷 埼玉の館城跡 埼玉県教育委員会編 国書刊行会 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 評価もなにも、当地羽尾神社裏は怪し過ぎです。 |

『月の輪城sk』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 第1日目 な、なぬぅ~? 2019/11/10 |

|

埼玉県の中世城館では、「大堀」として掲載されており、土塁、堀が良く残ると書いてある。

しかし、何しろ民家が近い。 この森の中を、普段ガサガサ入っていく人は居ないだろう。

たまたま森の中に続く道があり、そこから調査開始。 すると、予想に反して全く遺構が無いのである! 「ガセネタかな?」 と思いきや、さらに西に行軍すると、なんとなく堀のような物が見えた。 切岸は、東面より西面の方が明らかに高い。 西面に登ると明らかな土塁痕があり、塁線に沿ってずっと続く。 なるほど、こっちが主郭方面だな。。。 逆に南側は道路にぶつかり消失する。 よく観察すると、この道路の流れと堀の流れが完全に一致していることがわかった。 あら?この堀、ただの道の跡なのかな? それとも堀を後世に道にした? どっちだろ???? |

| 家に帰って昔の資料を探しまわってみた。 管理人の記憶では、月の輪城は2名の方が図面化していた。 中田正光著 埼玉の古城址(※)を見たとき、衝撃が走った。 あら、こここんなに残ってたっけ? そこに描かれていた図面には、管理人が調査した堀だけではなく、そこから東に続く堀が破線で示されている。 さらにその先に、南北に続く空堀も書いてある。 あちゃー、こりゃまたいかなくちゃ! ※ 埼玉の古城址 中田正光著 出版社: 有峰書店新社 発行年: 昭和58年12月 平成元年6月 第2刷 |

|

第2日目な、なぬぅ~?2019/11/16

|

|

【解説】 |

| 【既存縄張り図の評価】 評価もなにも、ここってほんと城ですか??? |

水房城? ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

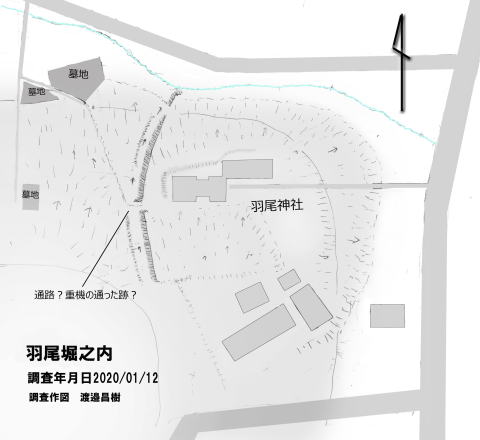

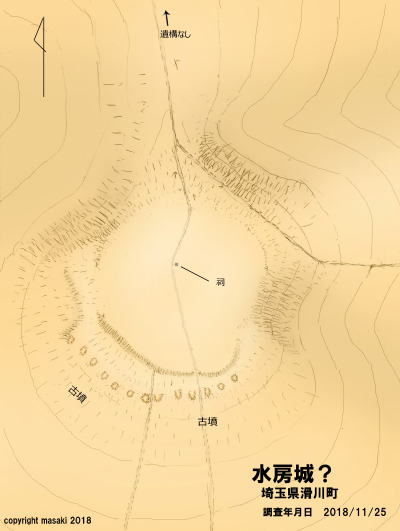

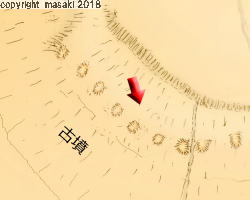

| ここ、城じゃなくて古墳群でしょ!!? ( ̄▽ ̄;) 2018/11/25 |

| 水房城の歴史はよくわからないようである。 それよりよくわからないのが、何故ここが水房城とされたのか?である。 なんとなく、怪しい予感が。。。。 とりあえず城のバイブル 日本城郭大系5埼玉東京編(以下大系と称す※1)、 埼玉の館城跡(※2)に従って、調査をはじめてみよう |

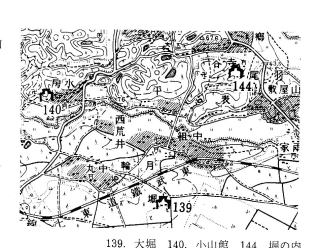

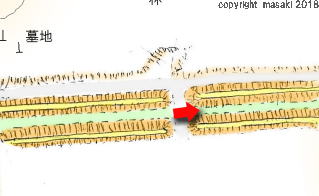

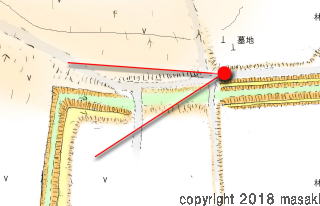

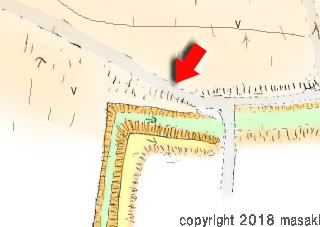

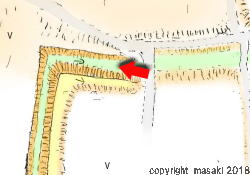

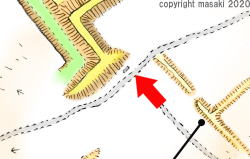

| 【解説】 実はこの城、管理人には非常にお手軽な城。 なんと、自宅から1km程のところにある。 バイクでたった5分。  大系掲載の縄張り図では、 主郭を中心に、下段にいくつかの削平地が広がっているようだ。 しかし堀も土塁もない。。 大丈夫かな・・・・? ◆日本城郭大系5 より  アプローチであるが、近くの山まで舗装路が通っている。 目的地へは、ここから取り付く。 階段が手前にあるものの、そこから先は草ボーボー。 しかし、道は割とクリアで、ほどなく目的地に到着する。 ____________________________________________________________ ◆水房城?縄張り図?  水房城とされる山頂部には、小さな祠がある。 なんで、こんなのっぺりした山に祠があるのだろう。。。。??? その理由は、しばらくすると理解できた。   山頂内は平坦・・・・というか、真っ平らな自然地形という感じ。 この祠からまっすぐ道が続くので___  ___歩いていくと、カクン!と一段落ちる。 おやっつ!やっぱ、削平地か????   ところが、 一段降りた場所には、なんとなくポコポコとした地形が確認できる。 ”こんなところに畝状竪堀か???”   しかし、よく観察してみると、これらが古墳である事に気がついた。 しかも13基もきれいに並んでいる。 つまりここは、 古墳群だ! 主郭比定地に祠が残る事も、これで理解できた。  日本城郭大系の縄張り図では、山頂下の当地を曲輪としている。 これらの高まりを曲輪の縁と判断したのだろう・・・・・ いずれにしろ、ここが城跡として現代に伝わる理由は、この古墳がきっかけなのだろう。 もともと神聖な場所であったこの地は、特別な土地と扱われていた。 おそらく、”偉い人が昔居た場所”などと口伝えされ、時代とともにいつの間にか 「城跡」 としてボタンを掛け違えられた、、、、、 ___そんな気がするのである。 とりあえず過去の資料に敬意を表し本篇に掲載するが、はっきり言わせていただこう。 少なくともここは、古墳群です。 城跡ではありません! _____________________________ さて ”埼玉県の館城跡”の水房城は、140小川館と比定されている。(下図) この位置を今一度確認してみよう。 すると、図の示す場所が、今回の調査区と違っている事に気がついた。 試しに現代の地形図と比べるてみると、埼玉の城館では、140の城マーキング横にお寺(現、放光寺)がある。 その横の尾根上が水房城となっているが、、、、、、、  →拡大→ →拡大→ ◆埼玉県の館城より ◆電子国土より ____あら!!ここ、今、関越道じゃん!!。 水房城は本当はどこなのだろうか????????? (参考文献) ※1 児玉幸多 坪井清足 編 新人物往来社 昭和54年 ※2 埼玉県教育委員会編 国書刊行会 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 評価できる図面は全く無い・・・・ しかし、この城?をこれだけ真剣に縄張り図?にしたのは、管理人と大系くらいなもんである。 |

羽尾城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

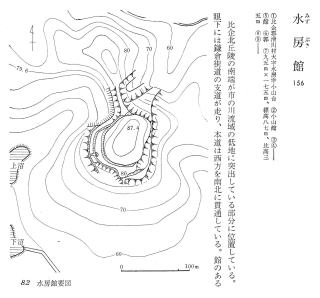

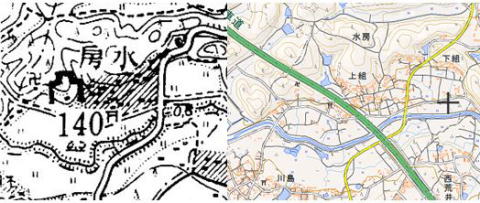

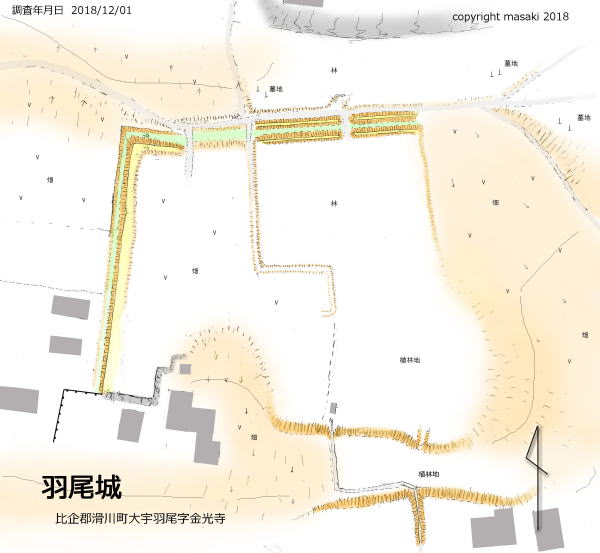

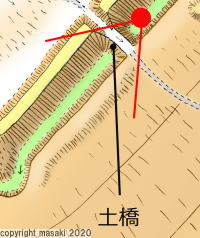

| 結構でかいけど、結構壊れてる ( ̄▽ ̄;) 2018/12/01 |

| 羽尾城は松山城の出城とされ、天正18年の小田原の役でその歴史に幕を下ろしたとされる。 ここは我が家からバイクでは10分程度だが、城域は現在、畑・宅地となっている。 城見学には、なんとなく嫌な予感。 ”ちょっと、気が引けるが、行ってみるか!” と重い腰を上げ、出かけた_____ ____予感は的中。 見学中には、いちいち地元の方にご挨拶しなければいけない。 うるさい馬鹿犬にもワンワン吠えられる。 おまけに、堀が宅地横を通っているので、不審者と間違われないかと、ヒヤヒヤものだ (T▽T)。 やっぱり、この手の立地の城は、気を使うのでめんどくさい。 |

| 【解説】  _______________________________________________________  羽尾城はこのように案内板があるので、 ほとんど迷わずに行ける。 土塁のそばにも改めて看板がある。 このそばに追跡戦闘車を駐車させてもらう。    駐車場所横には、浅くて低い堀と土塁が残る。 これに並行する道路も堀の跡と考え、二重堀と評価する資料もあるが、 果たしてそうなのだろうか? 微妙である。。。。。。 随分と遺構がしょぼいので、ちょっとがっかりしていた。 ところが______   この浅い土塁、堀から、西方面に目を向ける_____ ___すると、向こうの方にも切岸が見えるではないか!   近づいて見ると、しっかりした土塁、堀が確認できる。 今見ていた土塁、堀よりはるかに良い。   土塁、堀には破壊された入口部分がある。 ここが土橋だったとすると、なんとなく横矢が掛かっているような気にもなる。 写真は入口部分両側の状態。 写真は西方向をみる。   東方向を見る   土塁をあがるとコーナー部はこんな感じである。 結構しっかりしている。   コーナー部を南に曲がると、切岸はだれてしまう。 コーナー部を南に曲がると、切岸はだれてしまう。しかし、しっかり土塁、堀は確認可能。   下写真、反対方向から 下写真、反対方向から  土塁、堀の南面は消失している。 土塁、堀の南面は消失している。日本城郭大系5 ※1の縄張り図では、南面を崖と表現しているが、 かなり以前から畑、宅地となって改変されていたと判断する。。    ◆Google mapより Google mapの●の位置に、小さな神社がある。 その傍らには、小さな板碑の破片が・・・・ 中世の匂いはプンプンの場所である。  左写真は羽尾城南面。 畑、宅地となり、現在はよくわからない。 ただし、市野川がかなり迫ってきているので、 往時はこの川自体が城南面の堀となっていた可能性も否めない。 (参考文献) ※1 日本城郭大系5 埼玉東京編 児玉幸多 坪井清足 編 新人物往来社 昭和54年 ※2 埼玉県の館城跡 埼玉県教育委員会編 国書刊行会 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 ※1の図面はそこそこ。ただ、現状と随分違っているのは時代の流れなのかなぁ。 |

TOPページへ

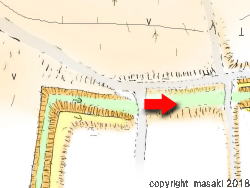

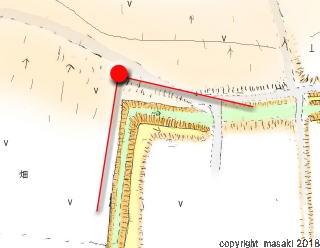

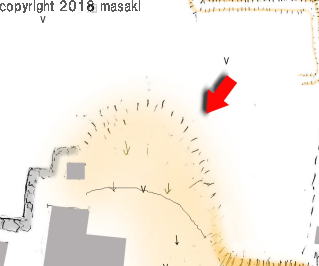

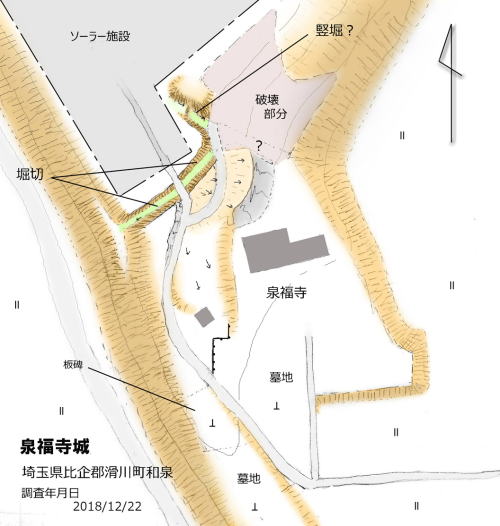

泉福寺城sk ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

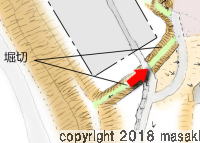

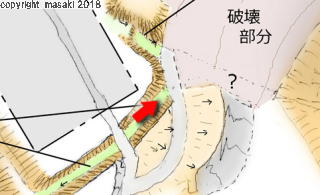

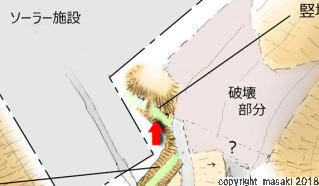

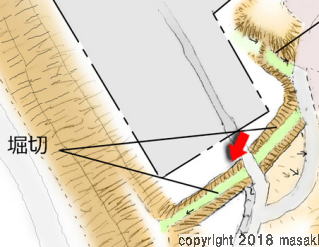

| ソーラーの餌食となった城 ( ̄▽ ̄;) 2018/12/22 |

| 滑川町・泉福寺は立派な中世の板碑が残り、中世の匂いがプンプンする場所だ。 境内の背後に堀切りがあることが知られており、昔からこの寺一帯が城跡だったと言われている。。。。。。 ◆泉福寺の板碑、五輪塔   管理人は三門城跡の見学の後、この城に寄ってみることにした。 しかし、三門城側からこの城の景観を見た時、嫌な予感がした。 写真を見て頂ければおわかりだろう。 そう、山上のソーラーパネル群である、 はたして、泉福の遺構は大丈夫であろうか_____??  ◆寺の背後にソーラーパネル基地が! ◆寺の背後にソーラーパネル基地が!__________________________________________________________  _____ 予感は、的中していた。 堀切りは、作業道で分断され、 ソーラー設置のために伐採された草木が、堀に投げ入れられている。 しかも、他の解説書に書かれていた竪堀は重機によって壊滅。 おそらく自山に生えていた竹を重機を使って伐採したのだろう。 大量の竹のチップ屑が、山肌を覆っている。 最近 ”地球に優しい!”とか言ってソーラー基地が増えている。 が、山の樹木を根こそぎ伐採するソーラー基地は、果たして本当に地球に優しいのだろうか??? 自生していた植物達、そこを塒としていた動物達、昆虫達、そして遺跡としての城跡には全く優しくないのだ。 人に、優しいだけだ。 それは誰もが思うことであろう。 しかし、止まらない。 ソーラー基地は今でもどんどん増えている。 この城も、山の樹木と共に、根こそぎ持って行かれてしまった。。。。。  |

| 【解説】  _____________________________________________________  とりあえず僅かな遺構を見ていこう。 泉福寺背後の山は、竹林であったのだろう。 綺麗さっぱり伐採されている。 寺の背後から伸びる道をたどると、ソーラー基地手前の道路脇に、 高さ1メートルほどの空堀が見えて来る。 皮肉なことに、伐採のおかげでハッキリわかる。  道路脇東の堀は写真の様に、綺麗に確認できるが______________      ___堀をたどると、竹の伐採とともに完全に壊滅している事がわかる。 竹を細かく粉砕したチップが山肌を覆っているのだ。   この堀に接続していたと言われる”竪堀”は、山の頂点に近い部分だけ残る。 すぐそばまでソーラーが迫る。 ”竪堀”はここから下方に向かっていようだが、今は見る影もない。   チップに覆われた破壊エリアの下は、今でも竹林が広がっているが、 チップに覆われた破壊エリアの下は、今でも竹林が広がっているが、古い竹が投げ入れられ、とても入れない。  再び、山上部の道路まで戻り、道路西側の堀を観察した。  道路西側堀は、 残念なことに伐採物が投げ入れられている。 堀であることはわかるが、その深さはわからない。  _______________________________________________________________  現在の遺構はこれだけである。

お寺側も歩いてみたが、後世の改変が大きそうで、板碑以外、往時からの遺構は皆無。

さて、この城がどのような目的で建てられたはわからない。

しかし想像するに、三門城とセットで、北から迫る敵の侵入を嫌っている様に見える。 他の資料でも言われているように、なにかの大きな戦争に備えた陣城の可能性は大である。 しっかしまぁ、これだけ壊されると、開いた口が塞がらない。

あ~ぁ↓って感じ。 (参考文献) ※1 日本城郭大系5 児玉幸多 坪井清足 編 新人物往来社 昭和54年 ※2 埼玉県の城館跡 埼玉県教育委員会編 国書刊行会 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 壊されちゃっているもんで、他の図面の酷評すらできない。 |

TOPページへ

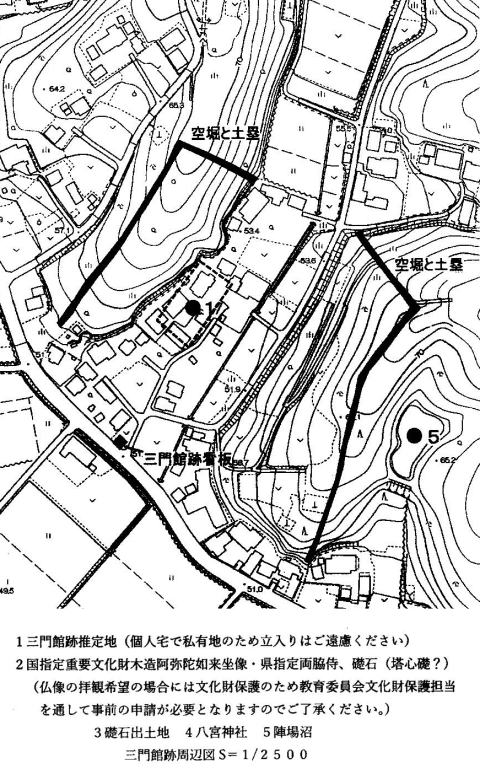

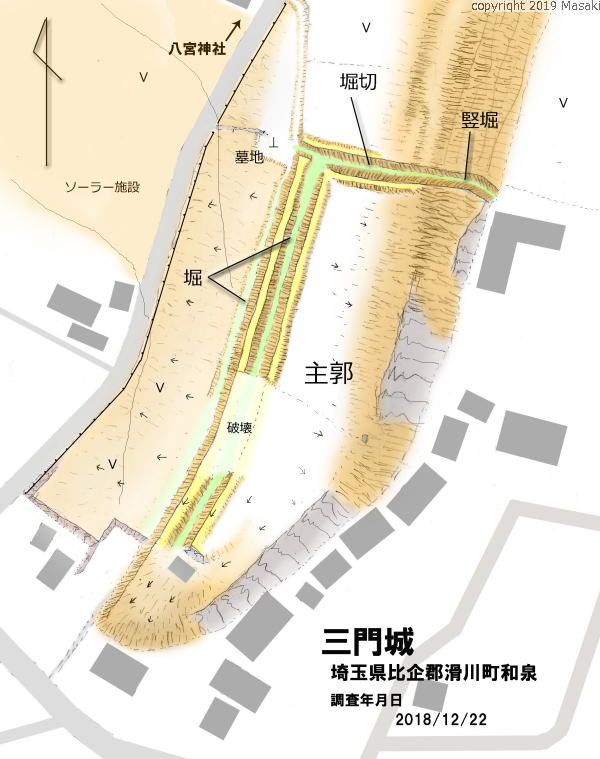

三門城sk(和泉の陣城) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 追記・谷の反対側!にも遺構が?? 2022/5/23 |

三門城に行ってから4年。 谷の反対側にも、土塁、堀があるらしい。 勉強不足だった。 となると、縄張りとしては初めて見るようなパターンだな。 鎌倉殿の13人ブームで、町の広告で気がついた。 偉そうなこと言って、おれの調査も大したことないな・・・・ まあ、道の跡だ!という人もいるようであるが、自分の目で確かめないとね。 年末にでも行ってくるか。 |

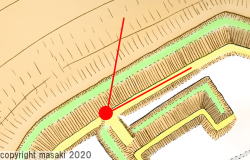

| 君ぃ、よくぞ残ってくれました! (≧∇≦)/ 2018/12/22 |

三門城は泉福寺城の目の前、長い舌状台地上にある。 一部崩されているものの、大体の全貌が明らかにできる城である。 |

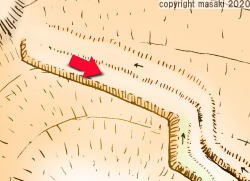

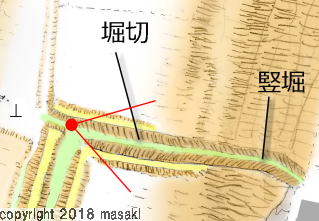

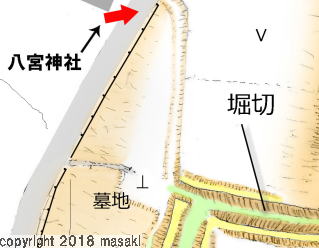

| 【解説】  ______________________________________  この城に行くならば、近くの八宮神社に車、またはバイクを留めさせていただこう。 この神社の境内は、異常に広いのだ。  八宮神社から南に丘陵上を歩くと、さっそく三門城の堀切とぶち当たる。 お!結構しっかりしてるじゃん!  堀切を東にたどると、下るに従って堀が深くなり、 堀切を東にたどると、下るに従って堀が深くなり、しっかり山麓まで続いていた。  今度は、堀続きを北に向かってみる。 浅い溝状のものだが、結局、バイクで登ってきた舗装道路に出てしまった。 どうもこの溝は堀ではなく、畑の境界、または根切りで作られたものと判断した。     再び先ほどの堀切部に戻り、今度はそこから南に伸びる堀を観察。 下写真のとおり、長塁と呼ぶべき堀と土塁がはっきり残る。   主郭内部側の土塁はダレていて、大して高くない。 主郭内部側の土塁はダレていて、大して高くない。堀の深さは2mほど。 土塁は二重となっている。 主郭内は特に加工もされておらず、自然地形のままである。。 ここが臨時的な築城であることが理解される。   さて、二重土塁の西外側にも左写真のような地形が確認できる お分かりになると思うが、中央が窪んでいる。 かなり埋まっているが、堀形が確認できる。 つまり、 この長塁の 堀も二重なのである。   長塁は南下すると、一旦途切れてしまう。 長塁は南下すると、一旦途切れてしまう。残念なことに後世の改変である。   しかしながら、 しかしながら、奇跡的にメインの切岸だけは残存し 連続性は確認できる。 堀はこの先で再び復活し、 そして消滅する。  ここの築城目的は、他の資料が示すように、なにかの大戦に備えた陣城と見るのが穏当であろう。 羽尾城のように ”コの字形に主郭を囲むタイプ” と言える。 (おわり) (参考文献) ※ 埼玉の古城址 中田正光 有峰書店新社 昭和58年・・・この本では和泉の陣城と紹介されている ※ 中世城郭事典1 村田修三編集 新人物往来社 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 管見の限り、城の堀は二重堀であったと考える。 上記の参考文献は、堀一本の縄張表現となっており、管理人と意見が異なる。 |

TOPページへ

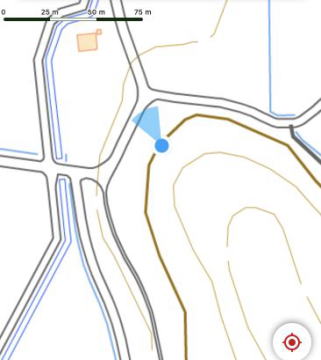

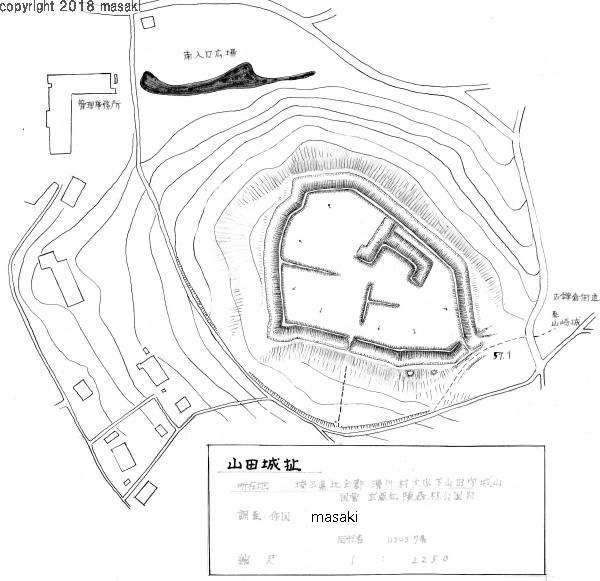

山田城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

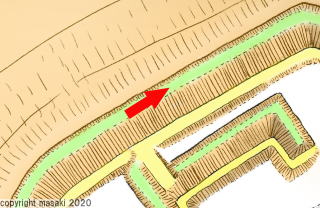

| 入場料を獲られちゃう中世城郭ってなんなのよ?俺らを馬鹿にしてる? 2020/10/14 |

当城は森林公園内にある。 南口ゲート脇に近づくと右手に低い丘が見える。 これが山田城だ。 下段の ”旧図” の年月日からすると、 管理人は、なんと38年ぶりに再訪したことになる。(汗)  さて、 森林公園入口。 ここから入ろうとしたところ・・・・   なんと入場券がいるのだ。 しかも、 え~~!450円も獲るのぉぉ。 バイクも駐車250円も獲るのぉ!! 国営だろぉ?高すぎだよ。 国のやることではない。 森林公園には問題を感じる。 国営だからか、我ら町民に何の恩恵も割引制度もない。 車は駐車料金で600円! 周辺の駅前駐車場よりも高い。 家族で自転車などを借りたら、かなりの出費。 いくらなんでも 高すぎると言って、わが細君は未だここに訪れていない。 インドの世界遺産タジマハールだって国民の入場料は、たった80円だぞ! 負けてます、完全に。 ねー、日本の新首相、何とかしてよ! 文句をもっと書きたいが、当サイトの目的と反するので、ここまでとする。  さて、南口ゲートを入り、右手の小丘に向かう。 写真が登城路だ。 |

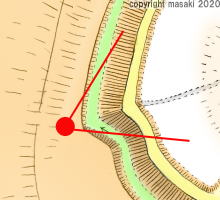

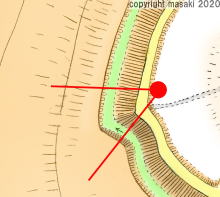

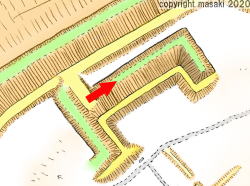

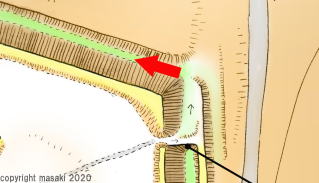

【解説】   5分も経たないうちに主郭である。   主郭から西側の堀を覗く。 深くは無いが、しっかりした遺構だ。   この堀はS字に折りがついている。 横矢というにはあまりに微妙。 どちらかというと堀に入った敵に、 堀の先が見通せないようになっている。   人は先の見えないものに不安を感じるものだ。 S字は人の心理的効果を狙ったのではないか、と思う。 この城の構造は非常に簡単で、切岸も堀も大規模とは言えない。 だから、心理作戦で防御力を補っていたのではなかろうか?   場面変わって主郭内の外周土塁である。 城内側の土塁壁面はダレてしまっているが、そこそこの太さがある。   主郭内にはいくつか仕切られた区画があったようだ。 それを示す土塁・堀が残る。 そこに山田城の看板が建っている。   仕切りとしてか堀が一条だけコの字型に東西に走る。   堀には、土橋状の遺構もあるが、どうにも繋がりがわからない。   仕切り部 土橋状の遺構を反対側から撮影したもの。   あらためて仕切り部の堀である。 現状では北側のみ堀が二重になっている形となるが、内部の仕切りにしては理解に苦しむ。 なぜ、北側だけ?と思うのは私だけではないだろう。 しかも堀の両端は完全に解放されている。 城としてのセオリーに反するものだ。 あくまでも管理人の推測であるが、かつて主郭内部は、もっとたくさん堀と土塁で区画されていたのではなかろうか。 よく観察すると、主郭内部は中心が高くなっており、外周に向けて緩やかな斜面となっている。 管理人は、これは廃城後、主郭内部の堀・土塁が壊され、地ならしされた跡とみている。(赤で塗った部分)  航空写真を見ると、1947年には今の姿になっていたので、それ以前の可能性が高い。 現地案内看板の背後の土塁が中途半端なのも崩された跡の裏付けになるような気がする。 なにより、北側の堀部分だけ残っているところが極めて怪しい。 日当たりを見越し、仕切り区画の南面のみを潰し、畑にした結果と考えられる。 今残っている細い土塁は、改変後の畑の畦痕ではなかろうか。 これは今までにない知見だと思う。   場面は変わり、南辺の土橋である。 浅い堀から主郭内部へ斜めに登る。   土橋横から堀を西方面に望む。 堀の先は主郭の張り出しにぶつかり、曲がっている。 ここも先の見えない心理効果を狙っているのだろう。   主郭の北側の堀である。   その堀を空堀内部から望む。 堀は現状とても浅い。   北から南東に直線的に延びる空堀。 ここは、当城の中で一番深い。 堀の深さは現状結構まちまちであるが、かつてはほぼ一緒だったと思う。 山田城の歴史ははっきりしない。 となりの山崎城と、ある時期に陣城として、しかも同時に機能していたという考察もあるが、私は反対。 二城の位置があまりにも近すぎる。 また、城の縄張りが全く違う。 二つの城をセットとし、陣城とする意味がわからない。 山田城は単郭であるが、広い城域を持った城である。 内部にいくつかの区画の土塁・堀があったのであれば、陣城ではなく、在地の城としても全く遜色ないのである。 ※2021年2月5日記 上記取り消し線部の考察は、山崎城を見学することによって変わった。 理由の詳しくは、山崎城のコラムで。 |

| 【既存図面の評価】 図面は、まあみんなそこそこです。 ただ、その築城目的が全く明らかになっていない。。 |

| !旧図 1982/01 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、少々難があると思われますが、ご参考に。今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|