![]()

![]()

皆野町

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 浦山城 | 千馬山城 | 『金沢城山sk』 |

『金沢城山?sk』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| う~んっ。。。ダメでしょ、これじゃぁ。 2020/08/11 |

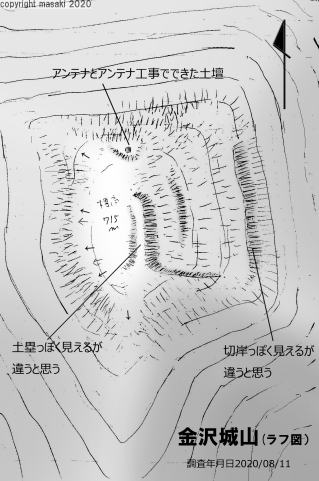

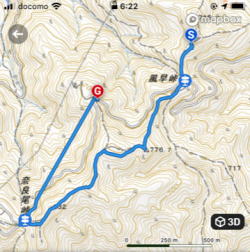

【プロローグ】 金沢城山は『埼玉県の館城跡※1』で正式に城として登録されているものである。 浦山城の南西、標高715mの高地が比定地である。 当地が城であるという伝承は言わずもがな、『長尾景春伝説』 である。 もうこの時点で、”既に死亡している”感 が満載であるが、実地踏査は必要であると考えていた。 巷はコロナ患者が増える一方。 東京近県の我々は、外に出づらくなってしまった。 埼玉県ナンバー引っさげて他県へ遠征でも行こうものなら、顰蹙を買うのは目に見えている。(個人的見解だが・・私が他県の人なら、嫌だなと思う) 仕方がないので近場で過ごそうと、暇を持て余したお盆休みの一時しのぎ。 もちろん遺構なんか無いだろう!という予測も元に、オフシーズンの夏の暑い中、強行突破だ。 秋、冬に向けての体力作りの一環でもある。  【結論】 まず、結果から申し上げよう。 思ったとおり、人工的な遺構と断定できるものは無い。 ※1や、ネット情報では、”土塁だ、切岸だ” と騒いでいる物も、全て自然地形と判断。 このような地形は、いくらでもこの稜線上に有ることも確認した(後述) 図は方位磁針も持ち合わせないで描いた管理人のラフ図であるが、 私見では ”ここは城では無い” と申し上げておこう。 ◆下は、土塁と思われる土壇。でも違う。 ◆竪土塁っぽい切岸。でも違う。    ここからの眺めは最高だ。 写真は鬼石方面と思われる。。 ちなみにネット上で、写真のアンテナ施設の小山を 『土塁』 と解釈している方もいらっしゃるが、誤りである。 これはアンテナ建設で作られた土壇に過ぎない。  管理人の行動ログ。 ついでに城山の隣の東ピークも上がってみたが、こちらも遺構は皆無であった。 歩いた場所は、全て遺構なし。 【アプローチ】 ここに出かけるモノ好きな方がいらっしゃるかもしれないので、アプローチをお伝えしておこう。 まず、皆野町の ”風早峠” を目指そう。 グーグルアースなどを使えば、すぐ検索できる。 峠までは舗装された作業用林道が導いてくれる。 しかし、林道は所々細く、、交通量も少ない為、あまり整備されていない。 道のあちこちに枝や大きな石が転がっているので、通行には注意が必要だ。  風早峠には車1台分は留めるスペースがある。 バイクはまったく問題ない。  峠から金沢城山まではしっかりとした登山道が付いている。 古い道標もあるので、かつてはハイキングコースとして整備されていたのかもしれない。 ちなみに ”風早峠まで9.0K” と書いてあるこの道標表示は全くの誤り。 この道標から峠までは、90mくらいしかない。 目と鼻の先。 すぐ着きます、すぐ!。 なんで、こんな大きな間違い看板作ったんだろ? おそらく設置場所を間違えたとしか思えない。 人騒がせである。  【付随踏査】 風早峠から南西の奈良尾峠まで、稜線上を歩いてみることにした。 ひょとすると、新しい発見があるかもしれないと思ったのである。 金沢城山にはシッカリした道があるのに、こちらは道があまりはっきりしていない。   この稜線を歩いて気づいたのが、金沢城山のような切岸状の地形がたくさんあることだ。 山仕事で、このような形になったのだろうか? とにかく、金沢城山の切岸に見える地形は、城のものでは無いと確信が持てる。 結局、奈良尾峠まで城と思われる遺構は発見できず。 峠からは、舗装林道で風早峠まで戻り、帰途に着いた。 ※1埼玉の館城跡 埼玉教育委員会 国書刊行会 昭和62年 |

| 【既存縄張り図の評価】 【※1埼玉の館城跡 に無理くりな縄張り図が載っているが、なんとも言い難い。しかも図の方角も間違っている気もする。 |

TOPページへ

浦山城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてくださ

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてくださ

| 第二回 やっぱ、今シーズンも 2019/10/16 |

| 10月も半ばを過ぎると、ウズウズしてくる。

虫が少なくなり、どうしても城に行きたくなるのは、”私の本能” としか言いようが無い。  ・・・と、いうことで追跡戦闘車2号(バイク)に跨り、浦山城にやって来た。 バイクは城の直下 「かたくりの里」 に駐車。 全国に被害を及ぼした台風19号の影響のためか、この先は通行止めになっていた。  |

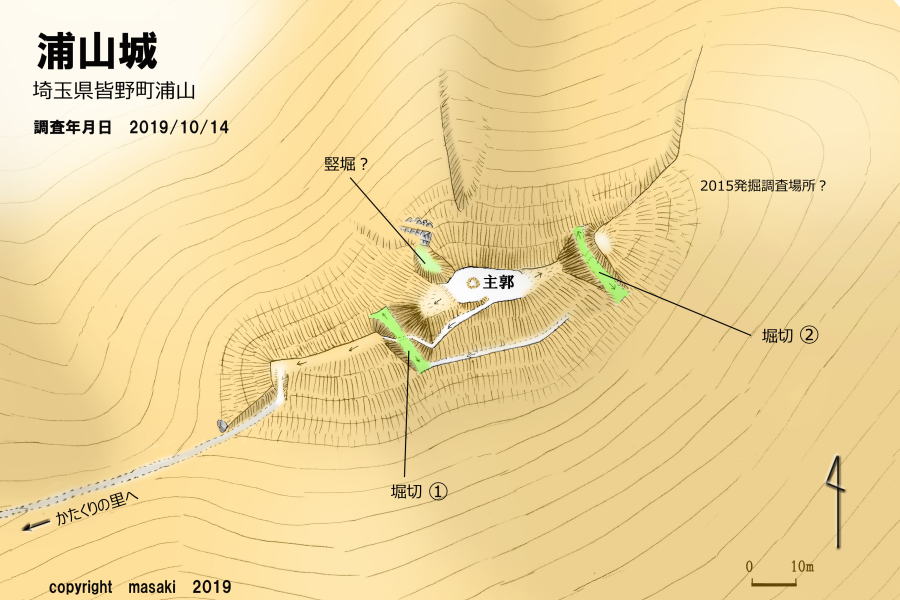

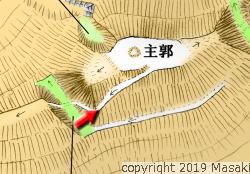

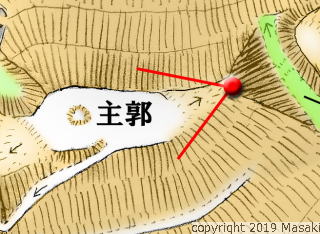

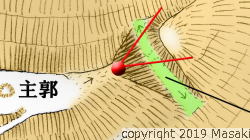

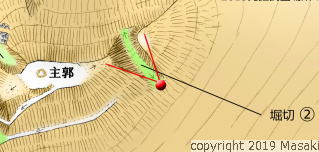

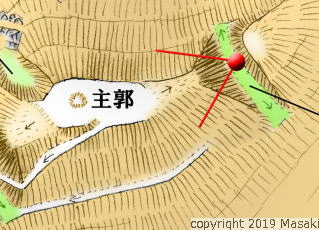

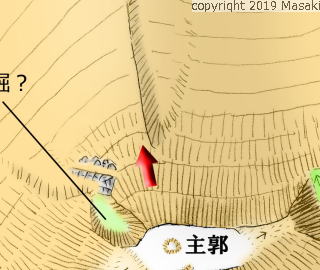

| 【解説】 ●主峰の状況  浦山城へ行くには、カタクリの里から山の稜線伝いに行軍すれば良い。 浦山城へ行くには、カタクリの里から山の稜線伝いに行軍すれば良い。主要部に入る手前に、大きな岩があるが、ここからが城域だろうか? 岩の用途としては、虎口の装備に使われていた可能性もある。  さて、写真右手の道は、このまままっすぐ進むと思いきや・・・・・  ・・・一度クランクし、主要部へ続く細い尾根に上がるのである。 これも、かつてからの物であろうか? 山には、いくらでもこのような登山道がある。 城の遺構とするには、微妙な感じ。   さらに進むと 堀切① が見えてくる。 堀切①は主郭との比高差が明確で、 非常に迫力ある堀切である。 ←   ↓ ↓  堀切①を渡ると 主郭 へ向かう綺麗な坂道がある。 かつて主郭には神社が有り、その参道とも考えられるが、 往時のものとして図に描いた。   浦山城のような、近くに小集落を伴う立地の城を、通常 「村の城」 と呼び、有事の村人の逃げ込み場とする説がある。 しかし、この城は狭すぎ。 主郭の平坦面は東西20mほどもない。 浦山城の東側にも集落があるが、管理人には、とてもここの人達全員を収容できるとは思えないのだ。 昔から思っているのだが、村の城論はとても胡散臭い。  今度は主郭より、東の尾根に向かおう。 主郭方向に振り返った写真が、左である。 頂上部以外、山の稜線上の加工は極めて甘い事がお分かりであろう。   その先の 堀切② である。 主郭側より堀切を望んでいる。 こちらも、堀切①同様、非常に落差を感じる仕立てになっている。   規模は堀切①とほぼ同等である。 神社の参道が無いためか、人があまり歩いてないせいか、 現状②遺構は、①よりシャープな感がある。   堀切②内部から堀切切岸を見上げる。 落差のあるこの切岸では、敵兵も気力が減退してしまうだろう。 小さな城であるが、非常に良く加工されている。  ●支尾根の状況  実は主郭北には、細い尾根が走っている。 この尾根に取り付かれないようにするためか、主郭から竪堀状の溝が落ちている。 崩落の可能性もあるが、縄張り図には一応竪堀?として表現してある。 左写真は、その主郭北の細尾根の状況。 自然崩落の可能性もあるが、東側が切岸となっており、そのまま下方へ続いている。   堀切②を東に超えると、緩い尾根が広がってくる。 つまり堀切②は、尾根が広がる直前の、ちょうどウエスト部分に配置されている。  さて、この尾根を下ると、木のない藪が広がっている。 ここは2015年、埼玉県が発掘調査を行った場所らしい。 県のツイッターでは、16世紀のかわらけや、近代の遺物も出ているということで、 この城が、戦国時代から使われていた可能性も十分ある。  浦山城の存在意義であるが、 武田氏に備えた後北条氏の城と考え、高松城や、金鑚御嶽城との関連を唄う資料も見受けられる。 しかし、浦山城を中心に考えると、両城とも余りにも距離がありすぎる。 致命的なのは、お互いが途中の山塊に阻まれ、狼煙などの有視界情報は全く確認できない。 よって、これらの城との関連付けは無理だろう。 では、何のための城か? 管理人が、この城の主郭の狭隘さが、いわゆる ”村の城” と考えない事は先に述べた。 また先の理由で、後北条氏の繋ぎの城とも考え難い。 近隣の城峰山との関わりを唄う資料もある。 しかし、城峰山、鐘掛山には遺構が全く無い。皆無である。 城峯山に比べ、「城」としての機能は、浦山城のほうが数段上であり、 浦山城が、城峯山と同時代/同一目的のために作られたとは思えない。 なぜ城峯山に遺構がなく、浦山にだけあるかが説明できない。 ・・・とすれば、残るのは一つしかない。 道の管理・監視だ。 浦山城の東の山腹には、山奥にも関わらず、現在も集落が点在する。 もちろん新興住宅地でも無いだろうから、かなり前から人が居住していたと考えられる。 ということは、浦山城のそばには、なにか当時、生活に重要な道路が通じていたと考えるのが穏当ではなかろうか? よく見れば、浦山城から ”風早峠” を抜け西に向かうと、神流川方面に抜けられる。 今ひとつ合点がいかないところもあるが、今のところ管理人にはこれ以外の推論は持ち合わせが無い。 ←◆電子国土より 浦山城と高松城/金鑚御嶽城の関係 (浦山城、コンプリート) |

| 【既存縄張り図の評価】このような規模の城であるため、まあ皆、似たり寄ったりである。間違えようが無いもんね。 |

| 第一回 遠い山の中に・・ 2019/05/26 |

こんな季節である。 でも、標高500m級の浦山城であれば、草も虫も少なかろう!と出かけてみた。 ところが、 ぎっちょん である。 めちゃくちゃ暑いし、大量のメマトイが ぶん~ぶん~。 うるさくって仕方ない。 それでも、せっかく来たのだからと、女房と無理くり弁当を食べて、退散した。 _________________________________________________________ 浦山城に登るには、皆野町の ”カタクリの里” を目指そう。 ここには大きなアジサイ園もあり、ネットを覗けば場所はすぐわかる。   かなり標高の高い場所であるが、このようなところにも(失礼な言い方ですみません)、ちゃんと集落がある。 集落に近い立地条件から、浦山城のような城を良く ”村の城” と呼ぶ説がある。 有事の際は皆が逃げ込む場所・・・とされているが、浦山城の場合、城域が異常に狭い。 果たして本当にそうなのだろうか????? 正直、私は全く信用していない。 ________________________________________________________ さて、冒頭のカタクリの里から、稜線上を東に進む。 さっそく見えてきたのが、堀切だ。  予想に反して、とても大きな堀切であるが、木橋を掛けた跡は見当たらない。 堀を直に登り降りしていたのだろう。  我が細君と比較すると、その規模がお分かりになるであろう。 こんな山の中なのに、ナカナカの代物である。  堀を渡ると、まっすぐ主郭に向かう道がある。 途中に石碑があり、近代の造作が認められる。 そのため、この道が築城当時からのものなのか、否か?・・・ちと判断が難しい。 主郭に達すると、他にも石碑が建てられている。 信仰の山であったようだ。   ◆主郭内部  主郭の平場の面積は、5m×7m ほどあろうか? とにかくに狭い。 かつての集落の人が全員逃げ込むには、あまりにも狭すぎる。 どちらかというと、物見程度の施設と思ったほうが合点がいく。 また、主郭の北斜面に竪堀状の溝が走る。 これも、本当に竪堀であったかは疑問である。 なにしろ、急な斜面である。 必要性がわからない。 ◆わかりにくいが、竪堀?   主郭から東に向かうと、もう一本堀切がある。 こちらの堀切も立派である。 ここから先には遺構は無い。 堀切が終結点のようだ。 ◆主郭側から堀切を望む  う~ん・・ なかなかの堀切だ。 見ていてなんとも気持ちが良い。。。。  堀内部もシッカリ加工している。  昨年管理人は、当城の峯続き ”城峰山” の調査を行った。 城郭関連地名バリバリの割りには、遺構は全く無く、残念な結果となった。 ついでに言うと、当城近くの ”金沢城山” にも、遺構は無いらしい。 埼玉県の解説版によると、この一帯は「山全体が城の役割」 ということである。 しかし浦山城は、遺構の無い城峯山山系の中なのに、 間違いなく城と断言できる遺構がある。 そう、 山全体が城としての機能なら、 なんでここだけしっかりした遺構があるのか???? 絶対おかしい・・・・・・ ◆カタクリの里駐車場から付近を望む・・・なにしろ山深い場所だ。  この地域、まだ未踏査の城の匂いが プンプン するのである。  ◆傍らに咲くシランの花 ◆傍らに咲くシランの花(いったんコンプリート。 いつか図面描きます) |

千馬山城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| !旧図 1993/11/29、12/05 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、少々難があると思われますが、ご参考に。 今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|