![]()

![]()

飯能市

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 大河原城sk | 『物見台跡』 | 龍谷山城(原市場) |

龍谷山城(原市場) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 今シーズン最後。いいんだけどねぇ・・・なんとなく不満足 2022/5/2 |

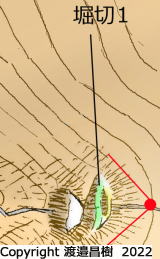

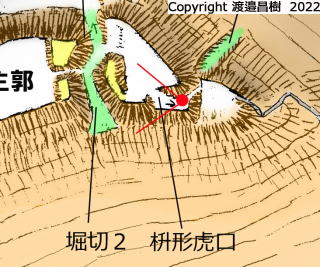

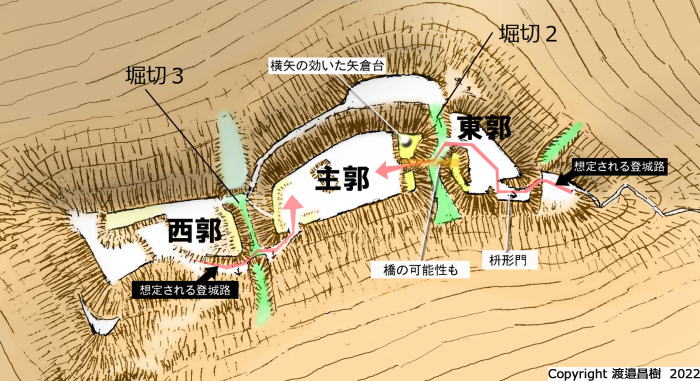

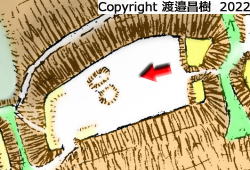

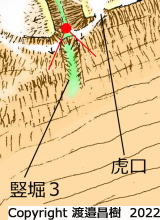

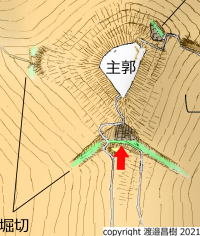

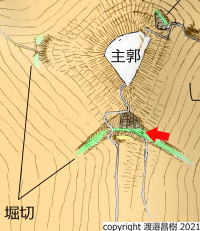

| 【解説】 ■登城路と駐車場  駐車場所は、”高源寺” の石碑を北に曲がる。 駐車場所は、”高源寺” の石碑を北に曲がる。 ・・・少し上がると、駐車場がある。 ・・・少し上がると、駐車場がある。ここに車(バイク)は置かせていただこう。 。  さて、登城口であるが、この駐車場の前の沢に、丸木橋が掛かっている。 さて、登城口であるが、この駐車場の前の沢に、丸木橋が掛かっている。一部のネットに、この橋を渡ると、城にかなり近くアプローチできるという情報があったが、 真っ赤な嘘である。 道は沢を渡った瞬間、なくなっている。  では、どうやって城に向かうのか???? では、どうやって城に向かうのか????実は先ほどの木橋から車道を下ると、左写真の標識がある。 しかし・・・・・・  標識の先は重機で崩され、荒れ放題。 結局、正規の道はよくわからない。  まあ、それでも無理くり城跡につづく稜線に取り付けば、 まあ、それでも無理くり城跡につづく稜線に取り付けば、きれいな山道が現れる。 ____________________ ■遺構   城に近づくと現れる堀切1。 .jpg)  その堀切1を上方から望む。   登城道は、枡形虎口に誘導される。 そこから先は、堀切2を通り、横矢の効いた矢倉台と東郭の土塁に挟まれながら主郭に入る。 この虎口は、東郭土塁上からの木橋の可能性もある。 ちなみに、西郭から主郭へ入る虎口は、南側の主郭側面からだと考えられる。    主郭の写真である。 小さな祠がある。   竪堀3である。 主郭西側の虎口を守り、通路を狭める効果を生む。 当城の歴史は不詳である。 解説した遺構は、技巧的なのだが、残存状況が甘い。 そのような理由から、なんとなくシーズン最後にしては不満足な気持ちになった調査だった。 ______________________________ ■蛇足  城内では写真がうまく撮れない。 城内では写真がうまく撮れない。本コラムの写真が少ないのは、そのためだ。 図面描きメインで下山となった。  あと、今回、とうとうスパッツが真っ二つ。 来シーズンは新しいものを買おう。 (2022前期調査・おわり) |

| 【⠀既存図面の評価】 ちょっとねーっ、ていう図面がなんと多いことか! |

『物見台跡』sk ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| なんともまぁ・・・ 2021/09/12 | ||

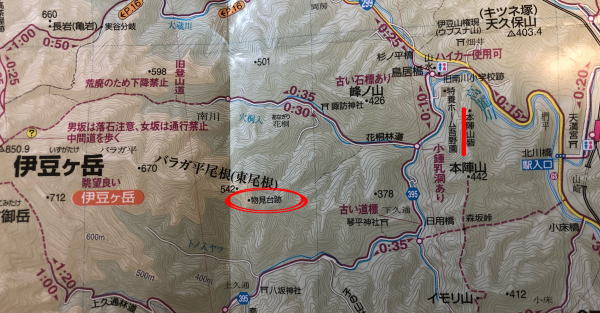

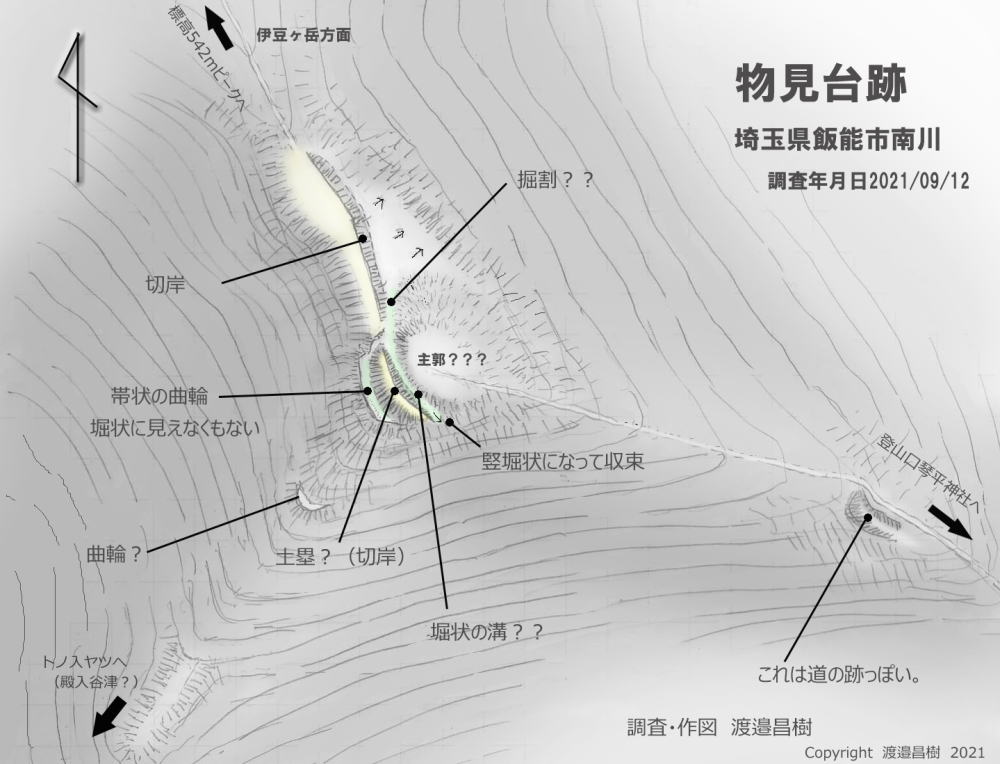

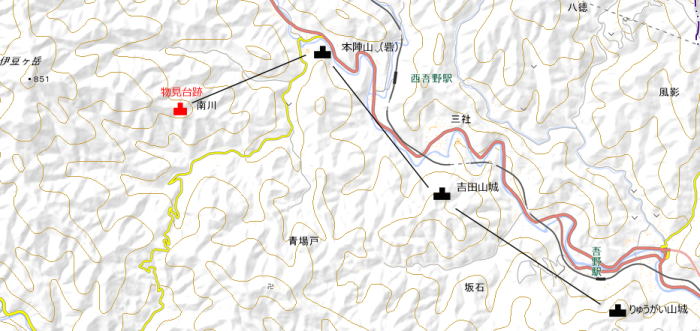

飯能市にある伊豆ヶ岳(標高850m)の東に、”バラガ平尾根” または ”東尾根” と呼ばれる登山道がある。 山頂近くの急な岩場や、途中で道が薄くなったり、尾根を見失いやすい所があって、登山地図ではあまり推奨されていないようである。 しかし、このバラガ尾根上に  ■山と高原地図22 奥武蔵・秩父 2021年昭文社 どうしてそのような名称を記載できたのか? 理由は明確でないが、登山地図に掲載されているということは、それなりの根拠と調査の上での物と思われる。 登山者のネット記録を探ってみると、当地に ”掘割りが残り、土器なども出土した・・・” との情報もあった。  本来であれば 『情報調査』 のコラムに載せるべき代物なのかもしれないが、登山地図情報を尊重し、本編掲載を判断した。 城であるかどうかは、読者の皆様に委ねるとしよう。 |

||

| 話が長くなるので、まず筆者の見解を最初に述べておこう。

|

||

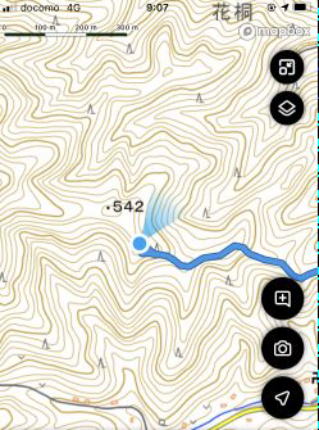

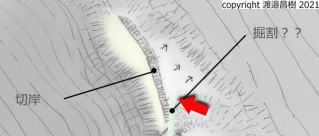

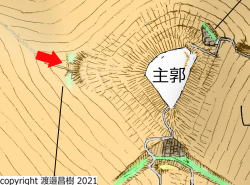

管理人は、東麓の琴平神社からバラガ平尾根に取り付き、当地へ向かった ■琴平神社  左図は国土地理院の地形図であるが 『物見台跡』は、標高542mピークの下方、標高520m付近の緩やかな尾根の先端となる。 ■スマホアプリ YAMAPでの筆者の登山ログである。    さて、物見台跡に到着。 登山口からちょうど比高300mほど。 現地には、ちょっと丸みを帯びた平坦地が目に入る。 左の肩が緩く斜めになっている。 そこで、左に目を移すと・・・・   ・・・確かに土塁(切岸)がある。 この土塁に沿って、うっすら溝が走ってる。(下写真緑色部分) これを一部のネット情報では ”掘割” と称しているが、当方の見立てではあまりにも貧素な感じを受ける。    別の角度から堀?を見る。 真ん中の窪地が堀?ということになるが、単なる道の跡にも見える。 そもそも、主郭に該当するのは写真の左手になる。 その左手の堀の法面が、全くはっきりしていないのだ。 埋もれた?とも考え難い。   この堀?は写真奥で竪堀のようになって消滅する。 道の跡だとしたら、こんな風になるだろうか? すぐそばに尾根があるので、道を急斜面につなげるのはおかしい。 やはり、堀なのか?????   土塁?の外側(南方向)には、帯状の狭い平地が残る。 左写真は、そこから土塁方向を見たところ。 こちら側は、人の手が加えられず、自然地形に見えなくもない。   また、ここから北側の542m峰に続く方向にも明らかな切岸が残る。(左写真) やはり片側削られているだけで、土塁と言えるものではない。 切岸、段と言ったほうがふさわしい。 結局、前述の土塁?も合わせ、 片面のみ削られた段が、平坦部の西から南面を囲んでいると言う形になる。 登山道とも考えられるが、こんな平坦地に切岸が自然に出来るだろうか? あと考えられるのは、近代の林業の作業痕だが、これが一番可能性が高いような気もする。 結局、城にしては、この場所を守ろうと言う意識が感じられない。 というのが、管理人感想である。 登山地図屋さんに ”物見台跡と記述た理由” を聞きたいものだ。 ただし、注意しなければならない点がある。.....  ■国土地理院WEB MAPより ■国土地理院WEB MAPより現在は木々で囲まれ視界が効かないが、木が無ければ、物見台跡からは本陣山方向がよく見えるのだ。 本陣山の袂には本陣山砦という城が確認されている。 さらに本陣山砦ー吉田山城ーりゅうがい城と、狼煙を上げ、お互いを確かめ合うように城が並んでいる。 この物見台跡の位置は、その延長線上にあるようにも見えるのである。 この周辺の道が秩父までの往還になっていて、その監視のために城間の狼煙連絡がされていた。 だから、ここが物見台跡であった・・・・という考えは、一応納得できるのである。 また、縄張り図を見てもらうとわかるが、この物見台跡の南西尾根を下ると、『トノ入ヤツ』という谷間につながる。 これは 『殿入谷津』 と考えられ、城をイメージさせる地名だ。 ここが ”お殿様が住んだ谷津” と考えると、なんとなく物見台跡の意味もわかるような気がするのである。 筆者の考えすぎであろうか。。。???。 (おわり) |

||

| 【既存縄張り図の評価】 既存図は無い 城と判断できるならば、埼玉県に新城の誕生だ。 ただし、城とするにはパンチが無さ過ぎる |

||

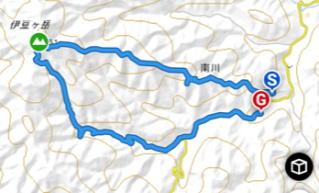

| ■番外編 この物見台跡からバラガ尾根を西に向かう。 今を去ること45年前、わたしは伊豆ヶ岳に登った記憶があるからだ。 物見台跡からしばらく登ると、山は杉林から広葉樹に変わり始めた。  標高700mほどでは、ほとんど広葉樹になった。  こんな山の中に、綺麗な花が咲いていたので、なんだろ?と思って調べてみたら、 有害植物トリカブトだった。。。。。怖っつ。 あまり手で触ると良くないらしい。 触ったけど。。。   伊豆ヶ岳に着いた。 45年ぶりの再訪。 懐かしい。。。 でも・・・・・・  コロナ禍のせいか、山頂には人がいっぱい! あちこちに人、人、人! 密だ、密! こんなところで、密だ。 昼飯をここで食べる予定だったが、ゆっくり座れる場所もない。 しかもガスに囲まれ、展望もゼロ。 感染しそうなので、早々に退散を決定。  帰りは、別の道を選んで登山口の琴平神社に向かう。  こちらは谷間のルートで、水も豊富。   最後は林道を辿るが、この林道がまったくの荒れ放題。 左写真は、道路の真ん中がえぐられ、 側面のコンクリートしか残っていない。  ようやく、追跡先頭車3号(スーパーカブ)を置いた登山口に到着した。  今日の管理人のログ。 比高600m 結構歩いたが、体のダメージは熊倉山にくらべ少なそうだ。 ■YAMAP ログ (YAMAPは、この頃無料で使える機能が極端に減った) バイク置き場下の沢で、遅い昼食。 川のせせらぎが心をなごませる。 でも、横に道路があるので車やバイクが通り、ちょっと煩い。 やっぱ、埼玉は人が多い・・・イコール栃木に帰りたい。   (おわり) |

TOPページへ

大河原城sk ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| ハイキングコース沿いの城 2020/10/31 |

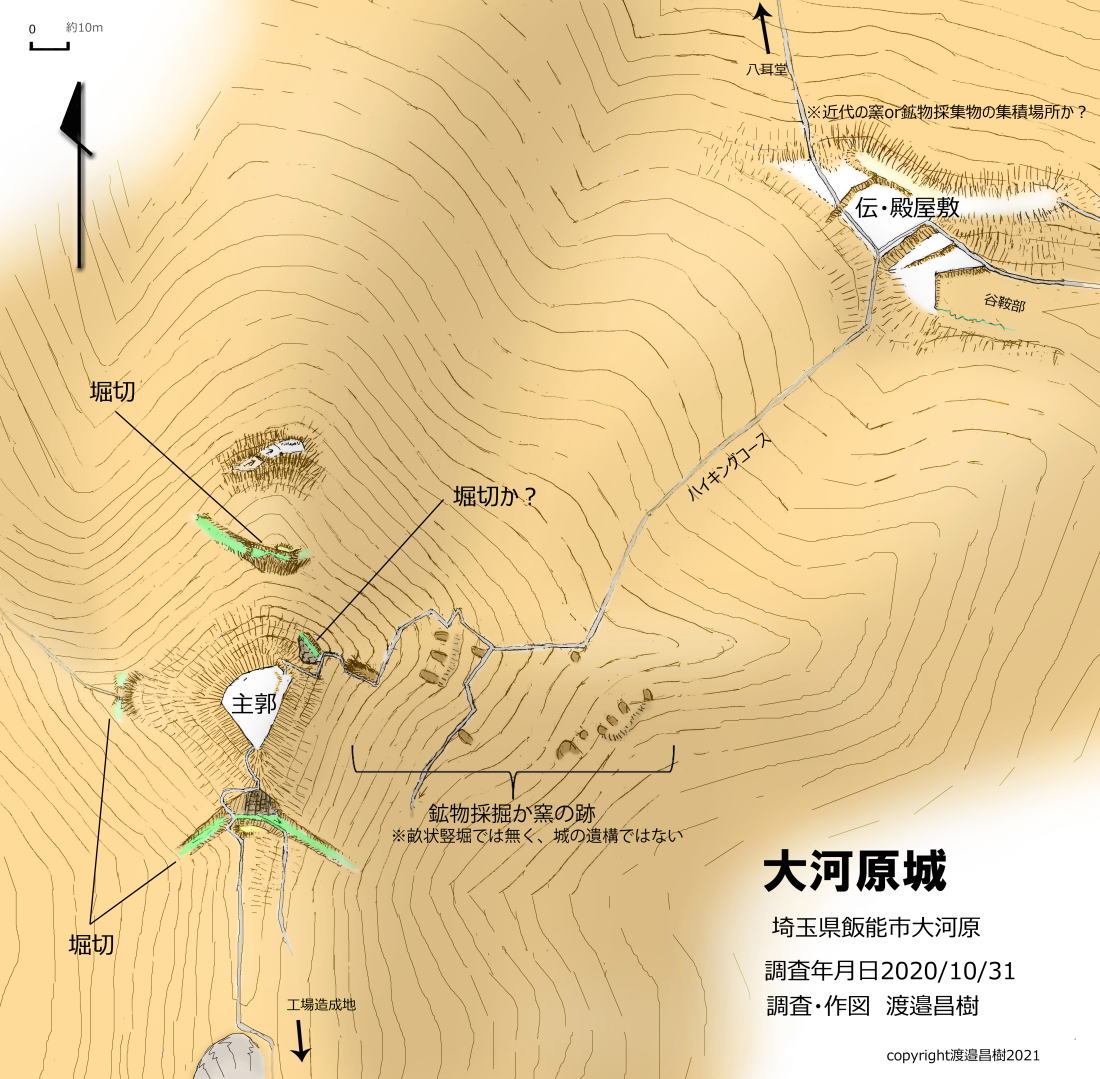

q q この城を目指すには、飯能市・八耳堂を目指せば良い。 昔は敷地内に車が置けたらしいが、今は駐車禁止になっている!(注意) お堂前に路駐か、道路を挟んだ向かいの民家がボッタくりで300円で駐車させてくれるらしい。(せこっ!) 管理人はバイクなので、知らん顔して敷地内に駐車。 誰にも文句は言われなかった。 管理人は  八耳堂からは『龍崖山』の看板に従う。 城跡までは、ハイキングコースが整備されており、全く迷うことはない。 |

| 【解説】 ●伝・殿屋敷   主郭への登城途中、伝・「殿屋敷」(別名で三四朗平) を経由する。 結構な広さの平場であり、通説では居館跡とする。   他の資料では、左写真の右壁面を土塁とするが、 切岸は片側だけである。 反対側は、どう見ても自然地形。 よって写真は、片面の「切岸」にしか思えない。 さらに言うと、これは中世からの物ではなく、 近代の ”椎茸畑” 等の開墾跡にも見える。 何かの集積場所では?とも思える。 とにかく、城の遺跡とするには注意要だ。 基本、管理人は今までの埼玉県の城の解釈については、”だいたい否定から入る” つもりである。   さて、この平場にはベンチやら登山スティックの貸出まである。 非常に整備された親切なハイキングコースだ。 それゆえ、訪れる人も多い。 |

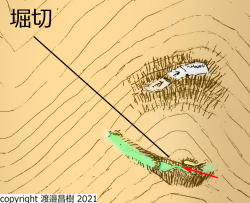

●主郭/南の尾根 山頂=主郭である。 すこぶる眺めがよい。 新宿副都心、スカイツリーまでよく見える。 眺めはいいのだが、気になるのがこの伐採。 眺めをよくするために木々を切り倒しているということは・・・ イコール ”斜面は倒木&激藪” になっているということだ。   まず、主郭から南に向かう。 堀切だ! しかも深い。 対岸から橋はかけられそうもない。 高低差が非常にある。 写真はわかりにくいが、堀切を隔て主郭を見たところ。  堀間は、どのように往来していたのだろうか?? 現在のハイキングコースとは思えない。 この堀切以南には遺構は無いので、 ここは”遮断の堀”で、人の往来はさせていなかったとみた。   堀の両端は竪堀になっている。 よく分からいと思うが、 写真は堀切東端が竪堀に変化するところ。 右手が主郭になる。 |

●西の尾根

場面は変わって西尾根の遮断。 土橋があったのか、遺構は薄く、浅い溝が確認できる。 主郭側の壁は割とはっきりしている。 |

| ●北の尾根 次に、北の尾根の堀切調査。 先述したが、この城は頂上からの眺望をよくするために、主郭周りの木を伐採している。 これが災いして頂上周辺は驚異の激藪。 北の尾根は、まさにこの状態なのである。   ◆YAMAPより ◆YAMAPより地形図でもわかるが、 北の尾根の派生場所は頂上より少し下った場所になる。 ◆写真は北の堀切東側 激藪を下り、どうにか堀切に達することができた。 西尾根の堀切よりマシだが、ここもかなり埋もれている。  現地だとわかるのだが、写真だとねぇ・・・・ ◆左写真は北の堀切中央部   こちらのほうが分かりやすいかな? ◆写真は北の堀切西部 |

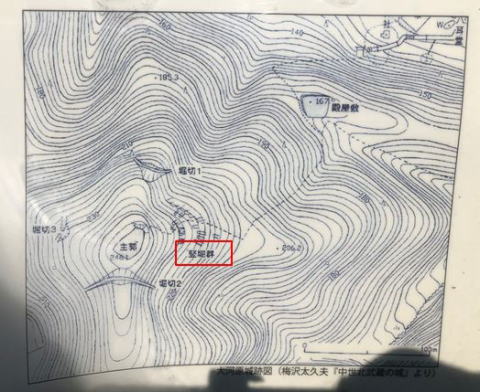

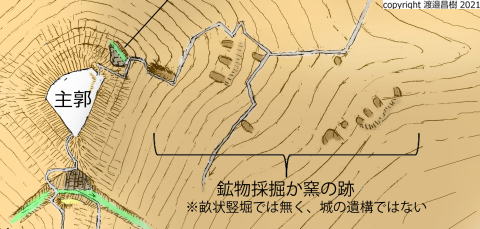

| ●東の尾根 東の尾根はハイキングコースとなっている。 伐採のおかげで発生した激藪地帯で、コース外の藪中に入ってみても、曲輪とおぼしきものは無い。 堀切も無い。 おそらく、当時から城下と連絡するために使われていたルートで、敢えて遮断物を作らなかったと思われる。  しかし、現地の看板を見ると 【竪堀群】 なる文字が見えるではないか! 畝堀か??ということで早速調査。 ところが、激藪内を調査してみると、あれあれ??という印象になる。 確かに竪堀状の引っかき傷はあるが、 堀は短いし、溝の全面に平場(前庭部)のようなスペースもある。 しかも、看板の図面以外にもアチコチある。 管理人は過去の経験で気づいた。 これは”窯または鉱物採掘跡”跡である。 要は竪堀群は誤りである。 これらは中世まで遡るかは管理人は判断できないが、 少なくとも城を守るための遺構ではない。 こうなると、先の殿屋敷は、やはり、これら産物の集結場所に思えてくる。  ◆山中に点在する窯、採掘の跡    |

| 大河原城の歴史は不明。 大河原氏の居城とも言われているが、この大河原氏の城と言われるのは、坂戸市、東秩父にもある。 一族郎党であろうか。 |

| 】【既存縄張り図の評価】 現地解説版の縄張り図は ”竪堀群” と記載してあることで、失格!ですね。 |