![]()

![]()

秩父市

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 長者屋敷城 | 三峰神社城? | 城峯山?/鐘掛山?sk | 諏訪城 | 熊倉城 | 竜ヶ谷城(久長) |

長者屋敷城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| ハイキングコースにひっそりと 2020/10/02 |

| 体重が78kgを超えた! これはやばい! 管理人は体重が80kg近くになると、背中に激痛が走るようになる。 夏がいけないのだ、夏が! 夏が私を太らせたのだ。 城に行けないので、酒を飲んで、大した運動もしなかった。 だから太った! これは、マジでやばい。 いまのままじゃ、太るばかりだ。 気づけば、お腹が随分出てしまっている。 ____________________________ 今日は秋晴れの予想。 会社なんて行っている場合じゃない。 運動だ! 有休をとって山に出かけよう。 どうせ山へ行くなら、城があったほうが良いに決まっている。 じゃあ、どこに行こうか???? 候補は3つ。 ①熊倉山・・・・登り2時間30分(標高1500m、比高800mでかなりキツイ。城郭候補地だが、多分城はない) ②室山城・・・・登り1時間(山頂に室山城) ③長者屋敷城・・・登り1時間(山道はハイキングコースとなっており、①②よりは楽そう) どれにしよう???? 結局次の日のスケジュールも鑑み、選んだのは③。 ____________________________ さっそく管理人はバイク(追跡戦闘車3ゴウ)にまたがり、秩父第二七番札所 『大渕寺』 に向かった。 |

| 【行程】  長者屋敷城へのアプローチは色々あるが、 管理人は体力作りも兼ねて、第二七番札所 『大渕寺』 から 通称 『琴平ハイキンクコース』 で向かうことにした。 朝8:00 お寺はひっそりとしている。  ハイキングコースは、一番高所の、このお堂の裏から伸びており、 さっそく山登りスタート!  コースの途中、このような橋がある。 「堀切か!!」 とも思ったが、城からは程遠く、切通しの跡と判断した。  そのまま歩くと、 第二六番札所 『岩井堂』 に到着 岩井堂は懸造りである。 巨岩の懐に抱かれた姿は、とても珍しい。 高欄からの眺めは林ばっかりで見通しが効かない。 おそらく、昔はもっと木々が低く、眺めが良かったのだと思う。 方向からすると武甲山方面ではない。 三峰山方面であろうか??    さらに進むと、修験堂から巨岩を階段で下る場所に出る。 このハイキングコースは岩が多い。 かつては修験の場であったと言う分、非常にスリリングである。 ハイキングコースは変化に富み、人気があるのが良く分かる。 |

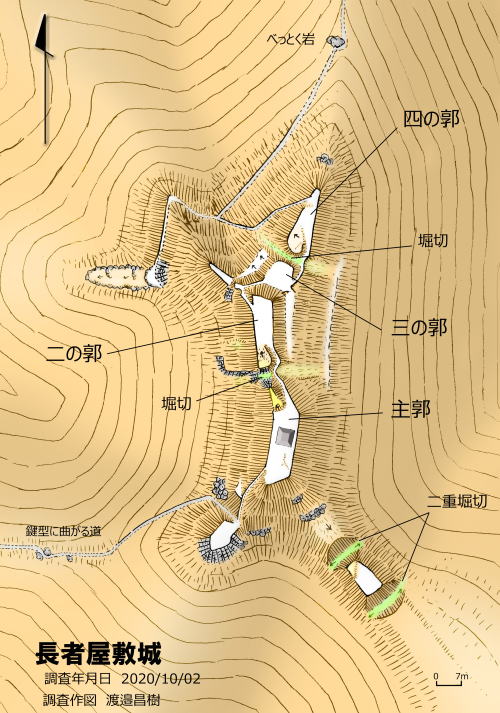

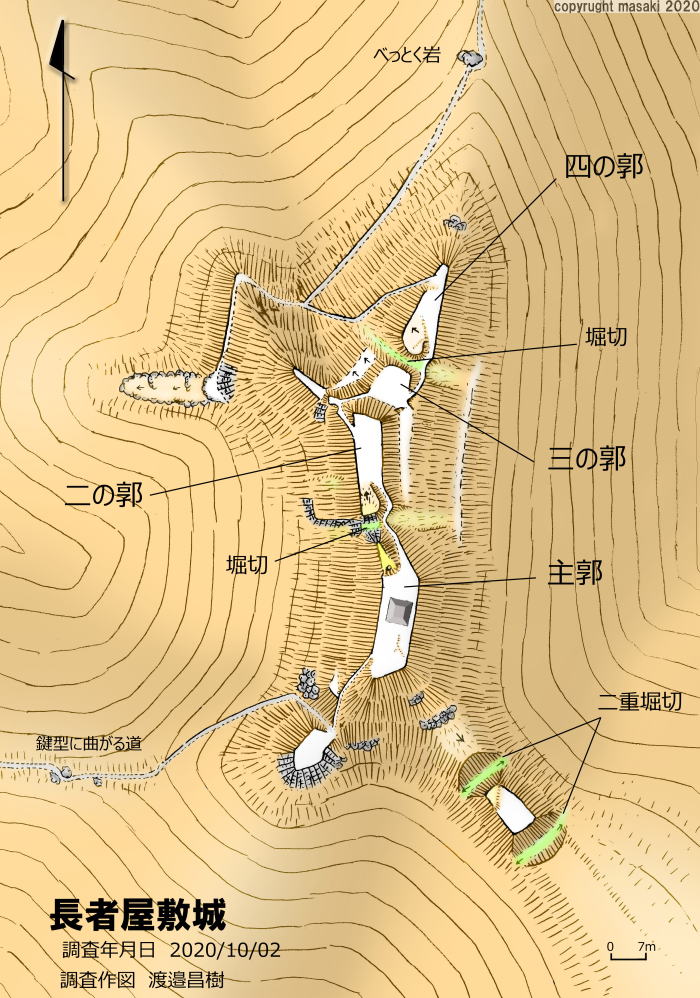

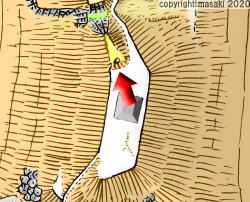

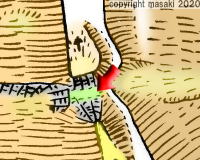

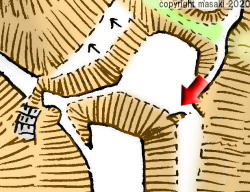

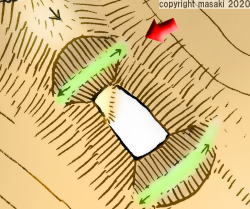

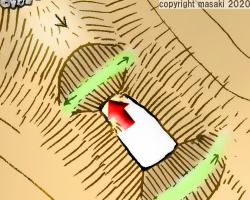

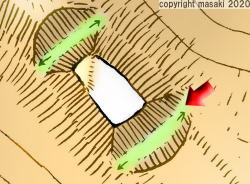

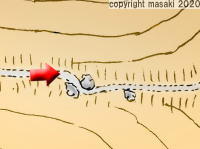

| 【解説】    大渕寺から約1時間。 主郭の東屋が見えてきた。   東屋正面に長者屋敷の碑がある。 この碑が建つ場所は土塁となっている。   この石碑の北に、堀切がある。   堀切は岩盤を利用、または削ったもので、 主郭側の現在の深さは2~2.5mほど。 堀切からの竪堀は、しっかりしていない。 東側はそこそこの規模であったような気もするが、かなり埋もれている。   左写真は同堀切を、堀切内の通路から撮ったもの。 この通路が往時からの物とすれば、 堀の深さは現在とあまり変わらないことになる。   主郭の北には、二の郭、三の郭、四の郭がある。 写真は三の郭から二の郭を望んだもの。 シッカリした切岸である。   三の郭と四の郭の間にも堀切がある。 しかし、規模は主郭のものより若干小さい。 主郭同様、堀切内に通路がある。 左写真はこの堀切西側の竪堀である。 左手はその下を通る登城路。 堀切や竪堀は共に、かなり埋もれているようだ。 さて、この城の一番の見所は主郭南の尾根続きだ。 二重の大きな堀切がある。 下の写真は主郭直下の堀切。 主郭部と同じで、堀切両サイドの竪堀は積極的に掘っていない。       一番バエるのが、最南端の堀切である。 あまり深いものではないが、シッカリした堀だとわかる。   最南端の堀切を、主郭側から望む。 久々の訪城で、 こういう景色は、とても癒される。   追記であるが、城に向かう琴平ハイキングコースの細尾根に、 意図的に置かれたかと思われる岩がある。 写真画面右の岩の真正面に、もう一つ岩があり、 ハイキングコースが鍵型に曲げられているのだ。 自然にできたものか?偶然か? 実は、北に向かう細尾根にも大きな 『べっとく岩』 があり、 意図的に道を狭めている匂いを感じるのである。 ___________________________________________  ひととおり城見学が終わった私。 時刻は12:30となっていた。 今回、2020年の第二シーズン初の城見学となった。 太った体と、日頃の運動不足が祟り、もうヘロヘロ。 帰りのバイクで足がつりそうだ。 ※当城掲載資料 図説中世城郭事典1 埼玉県/ 児玉幸多 坪井清足 編/ 新人物往来社 昭和54年 |

| 【既存縄張り図の評価】 新人物往来社・図説中世城郭事典1に長者屋敷の図面が掲載されているが、北西の尾根形状の捉え方が間違っている。 しかし大切なポイントの欠如はない。ま、かんたんな縄張りだし、そんなに解釈の違いは生まれないのだろう。 |

『三峰神社城?』(写真掲載のみ) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 宗教城郭??? 2020/07/28 |

埼玉に転勤になったのに、三峰神社に来ていなかったのでお参りに来た。 三峰神社が城であるということは昔から良く聞くが、本当であろうか? 神社までは昔、ロープウェイで登った記憶がある。 しかし、廃線となっていた。 今は車で上がるしかない(徒歩という手もあるが。。)。   この展望台横に堀切があるというが、夏でもあり、天気も悪く、とても見に行く気にならない。   ”まあ、いいや。” こんど天気の良い時に機会あらばまた来よう。 |

| 【既存縄張り図の評価】 評価もなにも・・・・、見てもないので何も書けない |

TOPページへ

『城峯山?/鐘掛城?sk』 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 平将門??全山城ぉ? 2018/10/21 |

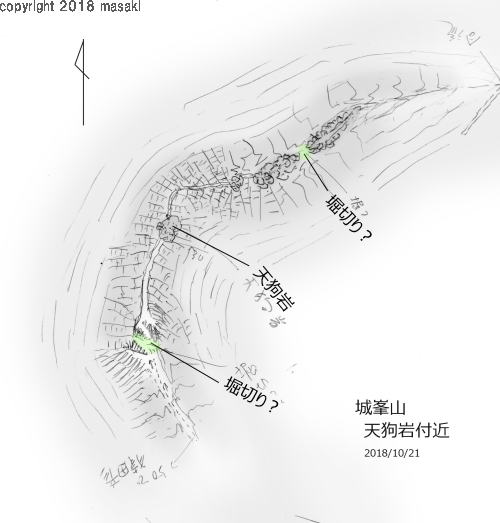

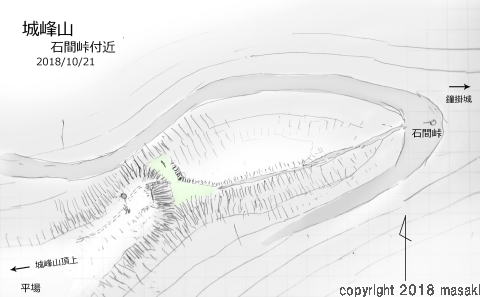

| ◆原図 YAMAPより  ”城峯山”は、どう見ても城郭関連地名。 それ故、いろいろネットを探ってみると、どなたかのサイトに、 !天狗岩あたりに遺構がある! と書かれているのを見つけた。 また、その東側の鐘掛城と書いてある場所にも、 削平地があるという。 (※場所は左図 ご参照ください)   2018年10月後半。 季節は、秋の装いになってきた。 しかし、マダマダ低山には草が多い。 蚊は少なくなったが、その代わり蜘蛛の巣がやたらに多くなる季節だ。  だが、城峯山は標高1000m級。 きっと、草も虫も少なく、調査しやすいに違いない! 「よし。今シーズン初動は城峯山に決めた!」 追跡先頭車2号の試走を兼ね、管理人は現地へ飛んだ  左の現地看板を見て欲しい。 埼玉県、環境庁の調査では、 「城峯山には馬洗い渕、お屋敷場と呼ばれる場所や 鐘掛城、王城、城平、城の沢等の地名が残っています。 埼玉県による発掘調査では、 物見跡と考えられる平場が確認されており、 城峯山全体が中世戦国時代の物見の山であった と思われます。」 と書かれている。 だが、結論から言うと、管理人の調査では ここが城跡だという決定打が無い。 従来であれば、情報調査掲載レベルのものであるが、埼玉県と環境庁の発掘調査に敬意を評し、”城跡” として本編に掲載することにした。 |

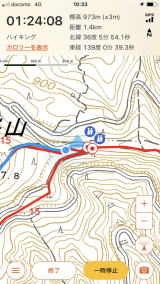

| 【解説】  城峯山攻略には、まず、この城峯神社から登るのが穏当であろう。 駐車場もバッチリある。 季節柄、誰も止めてないし、ここからの眺めは最高である。   見渡すと、季節は秋の装いになってきた。 見渡すと、季節は秋の装いになってきた。 ◆今回調査の周辺図。原図 YAMAPより ◆今回調査の周辺図。原図 YAMAPより  キャンプ場を抜け、天狗岩を目指す。 途中、”将門の隠れ岩” と城峯山方面への別れ道がある。 「上級者以外は登るな!!」と書いてあるが、近道なのでこちらを選ぶことに…… ところが、これがかなりキツイというか、かなり危ない。 読者には、この道は避けて、城峯山方向からの迂回路をお勧めする。 実は、管理人は方位磁石を落としてしまい、ここを二度も登ることに・・・。 将門の隠れ岩というものの、結局、天狗岩の背後の岩塊のことの様である。 遺構も無いので、城を目的とする人は、この道は避けたほうが良い。  ◆将門の隠れ岩方面、「この先危険」の警告文 ◆将門の隠れ岩方面、「この先危険」の警告文______________________________________________________________   さて、危険な山道をとおり、天狗岩に到着。 この辺りはすごい岩盤地帯。 油断すると落下してしまいそうな細尾根となっている。  ◆原図 YAMAPより ◆原図 YAMAPより  天狗岩からは素晴らしい眺めだ。 確かに、監視には向いているだろう。 しかし思うのは、 このような場所に、わざわざ普請をするのか?と言うことである 。 土塁や堀を作らなくたって、十分この地形でカバーできそうなのである。   確かに天狗岩の東西に堀切様の地形が見受けられる。 私がかつて見たネットの投稿者は、おそらくここを堀切りと見たんだろう。 一応図にしてみたが、西の堀?は天端がはっきりせず、竪堀も伴わない……というか、竪堀は掘れないだろう。 なにしろ両脇は崖だ。 筆者は自然地形と見ている。   反対の東の物は、岩盤堀切りの様に見える。 しかし、自然のものだろう。 ________________________________________________________________  天狗岩を後にして、さらに西の峰続きも調査した。 左図の黄色部分、標高949m地点。 だが、遺構はない。 ◆YAMAP登山履歴より _____________________________________________________________  気をとりなおしして、今度はちゃんと城峰山山頂を目指す。 先ほどの危険な将門隠れとの分かれ道を、城峰山方面に向かうと左写真の道標に出る。 このまま、城峯山に向かう。  山頂だ。 なだらかな尾根で、山頂付近には城郭遺構は何もない。 ここからの眺めも最高である。 信玄が攻めて来るであろう甲州方面もよく見える。 展望台もあり、両神山の山容や、榛名、関東平野方面など360度の展望である_____ ___ だが、城峯山には遺構は皆無。   ______________________________________________________________ 最終目的地、鐘掛城を目指す。 地名にも山地図にもその名前が掲載されているので、ちょっと期待?しているのだが。。。。。 さて、その途中、石間峠の舗装路との合流直前に、妙に広い平場がある所に出くわした。 あれ?人が住むには良さそうな場所だなぁ、と歩いていると、ガクッと大きく下る場所に出た。  ◆原図 YAMAPより ◆原図 YAMAPより  図にしてみると堀切に見えなくもないが、なんとなく決定打がない。 南側はダラッとしてるし、北側に竪堀も落ちてない。 ここも自然のものだろう。。。と思いながら鐘掛城を目指した。 ________________________________________________________________  石間峠の舗装路との合流から、さらに東に進む。 途中のピークにも遺構が無いことを確認しながら、鐘掛城に着いた。  周りを歩いてみたが、遺構は皆無。 という事で、城と名のつく地名であるが、城ではない。 確かに物見程度の物があったのかもしれない。 再三言わせていただいているが、堀も土塁も築かず、すぐ放棄しても良い様な場所を、当ホームページでは城とは認めない。   ここがいかにも城であった様な解説版が立っている。 冒頭にも書いたが、埼玉県の見解では、山全体を城としているからだ。 私見では、ここを城とする事は出来なかった。 |

| 【既存縄張り図の評価】 評価できる図面は今のところ無い。【既存縄張り図の評価】 |

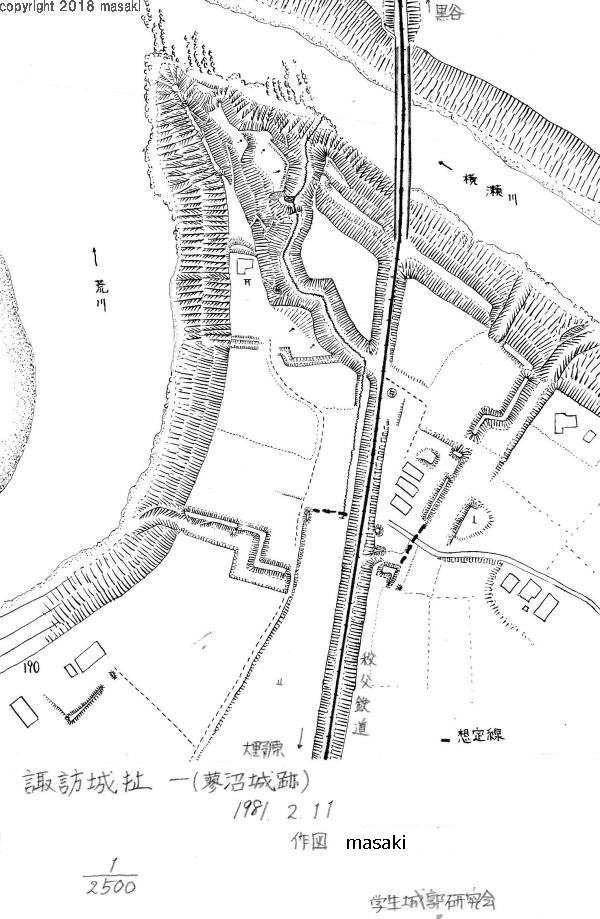

諏訪城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| !旧図 1981/02/11 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、少々難があると思われますが、ご参考に。 今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|

熊倉城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

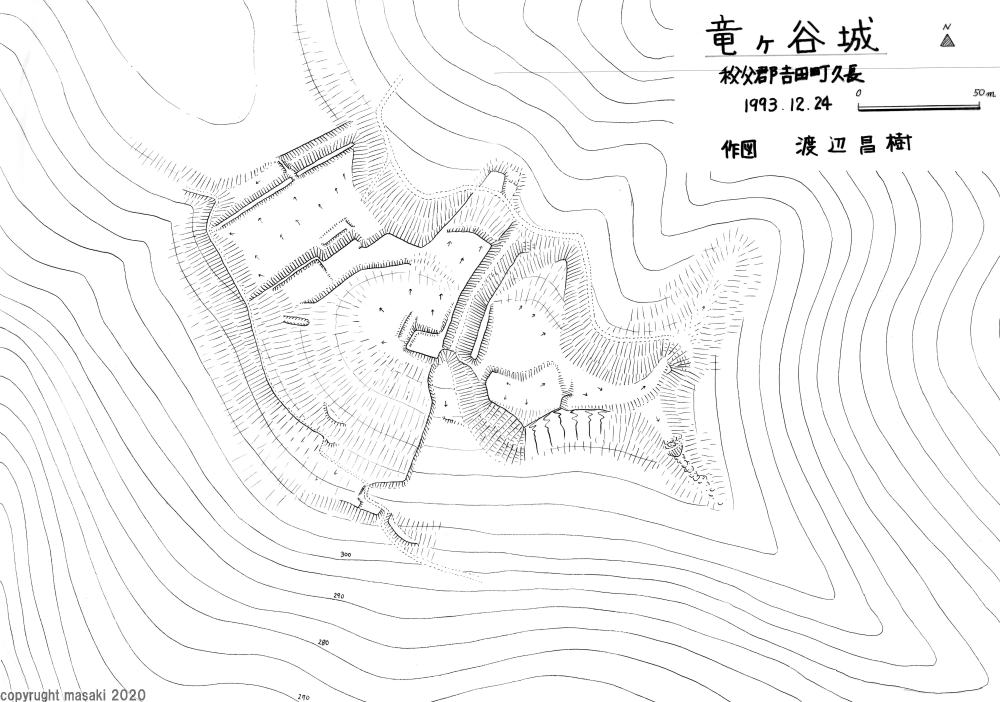

竜ヶ谷城(久長) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| !旧図 1993/12/24 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、かなり難があると思われますが、ご参考に。 今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|